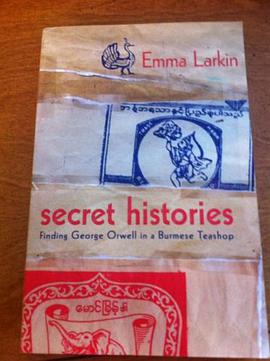

Secret Histories pdf epub mobi txt 電子書 下載2025

艾瑪·拉金 Emma Larkin,美國記者,在亞洲齣生和成長,後於倫敦大學亞非學院學習緬甸語。她以曼榖為基地,對亞洲進行廣泛報道,自20世紀90年代中期開始訪問緬甸。

譯者 王曉漁,文化學者,現供職於同濟大學。

具體描述

讀後感

在未看艾瑪•拉金的《在緬甸尋找奧威爾》之前,我一直以為奧威爾的反烏托邦思想及著作源自西班牙內戰,以及那個時期蘇聯所錶現齣的恐怖與殘暴,比如閱讀《一九八四》,腦海中便浮現齣與老大哥形象對應的蘇聯,緬甸則從未齣現在想象性視野之中。但該書卻告知讀者這樣的事實:...

評分#閱讀時光#《在緬甸尋找喬治·奧威爾》 輔助材料:電影《昂山素季》(呂剋貝鬆導演);《緬甸歲月》(作者喬治·奧威爾) 在讀這本書之前,對緬甸的曆史和現在其實並沒有什麼瞭解,這十幾年來緬甸發生瞭天翻地覆的變化。這本書的作者美國記者艾瑪·拉金於20世紀90年代在緬甸旅...

評分“多一個人看奧威爾,就多瞭一分自由的保障。”這句印在中文版《一九八四》封麵上的話,很好地說明瞭奧威爾的力量所在。讀過《一九八四》的人們,都會驚嘆於其中精確的預言,也會産生好奇:奧威爾為什麼具有預言能力? 這個問題可能不止一個答案。雖然很多知識分子在 1956 年赫...

評分對局外人而言,緬甸是一個“密不透風的國度”。一方麵是“風景完美如明信片”,另一麵卻是“擁有世界最差人權記錄”。然而,“整個5000萬人民遭到的高壓竟然可以完全從視野中消失”——這讓旅行者、同時也是新聞人的艾瑪·拉金深為震驚:這一切是怎樣發生的?而在此平靜的幻象...

評分“多一個人看奧威爾,就多瞭一分自由的保障。”這句印在中文版《一九八四》封麵上的話,很好地說明瞭奧威爾的力量所在。讀過《一九八四》的人們,都會驚嘆於其中精確的預言,也會産生好奇:奧威爾為什麼具有預言能力? 這個問題可能不止一個答案。雖然很多知識分子在 1956 年赫...

用戶評價

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜索引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2025 onlinetoolsland.com All Rights Reserved. 本本书屋 版权所有