具体描述

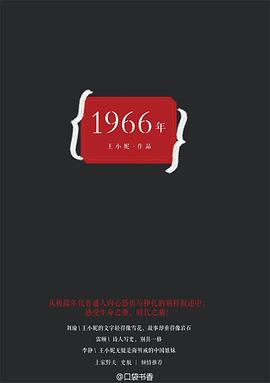

发生在1966年的故事。日常市井中普通的人们,在那特殊一年里,日复一日的懵懂和不宁。王小妮用她从容的文字、含蓄的方式,还原那一年中,北方城乡间各不相同的人心冷暖。触碰了突然事变的降临带给平凡人们的影响,故事简单而蕴藏的情感深远。

他们的故事绝非特殊,而是普通又普遍的。这些普通人,从事各种行当,背负各种历史,在这个人人自危之年的某个临界点,他们的生活发生了身不由己的改变——这改变不是轰轰烈烈的生死抉择,而是灰色地带的沉浮明灭,人性的斑斓底色由此彰显。

作者简介

王小妮: 1955年生于长春市,曾随父母下放农村和作为知青插队前后7年。1978年春考入吉林大学中文系,后做电影厂编辑。1985年迁居深圳,2005年起在海南大学人文传播学院任教。曾出版诗歌随笔小说多部。作品包括:《我的纸里包着我的火》、《世界何以辽阔》、《安放》、《一直向北》、《上课记》、《上课记2》等。

目录信息

贰 钻出白菜窖的人

叁 两个姑娘进城看电影

肆 新土豆进城了

伍 一个口信

陆 在烟囱上

柒 喇叭和像章

捌 结巴

玖 火车头

拾 燕蛤喇

拾壹 棋盘

· · · · · · (收起)

读后感

1966不过是四个平凡普通的数字,不过在一片苍茫的大地上,这四个数字竟然组合成了一个奇特的异象,那里有很多不可言说和欲言又止有很多秘密有很多无奈有很多的泪水也有些荒诞的光怪陆离。那么,要怎么和这片大地未来的人们解释“1966”呢?在王小妮的笔下,是11个小故事,它们...

评分(因纸媒原因,后续内容之后追加) 王小妮何许人?一诗人。仙气飘飘的神仙姐姐的那种。斯蒂芬•金又是什么人?现代恐怖小说大师,美国畅销书作家。把这俩人扯在一起,真是哪哪儿不搭。 可是还就怪了,我读《1966》,读着读着就想起斯蒂芬•金,为什么呢?气氛!对...

评分红皮《毛主席语录》与锅炉里的普希金 ——一个少女眼中的1966 裳裳五月 2014/01/01 【FOR:晶报】 任何关注1966这一年份的中国...

评分文/夏丽柠 王小帅的《我11》,讲述了一个懵懂少年眼中残酷的青春年代。王小帅生于1966年。 王小妮的《1966年》,讲述了一群那个年代人眼中的生活,共计11篇。王小妮生于1955年,那年她11岁。 几个奇妙的数字构建了大千世界,反复出现的1966年为中华大地留下了不可磨灭的印记...

评分那是普通的一年,是历史长河中不可或缺的一环。可它又是不普通的一年,中国的城乡大地,随着季节的更替,每一个角落的人们都能感受到这一年与以往的年份不同。 学校停课,老师成了学生的“专政”对象;学生每天不上课、不劳动,到处乱窜却能吃着大白馒头,而辛辛苦苦从事劳动生...

用户评价

《1966年》,仅仅是这三个字,就足以在我心中激起无数的波澜。它并非一本传统意义上的小说,没有跌宕起伏的剧情,也没有鲜活的人物。然而,它却以一种独特的方式,将我引向了那个遥远的年代。我开始主动地去“阅读”这个书名,试图从中挖掘出隐藏在时间深处的意义。我查阅了大量的历史资料,了解1966年在中国和世界范围内所发生的种种重大事件。从国内的政治动荡到国际格局的微妙变化,再到文化艺术领域的新思潮涌动,每一个细节都让我对这个年份有了更深刻的认知。我尝试着去想象,生活在1966年的人们,他们的生活是怎样的?他们经历了哪些挑战?怀揣着怎样的希望?这本书的魅力在于它的开放性,它鼓励我去运用自己的知识和想象力去填补那些空白,去构建属于自己的1966年。我将书名作为一个出发点,然后沿着历史的脉络不断向前探索。每一次的发现,都像是为这个书名注入新的生命力,让它在我心中变得更加立体和饱满。我沉浸在这种“阅读”书名的过程中,感觉自己不仅仅是一个读者,更像是一个历史的解密者,在努力地拼凑出那个年代的真实面貌。

评分“1966年”,这个书名如同一颗投入湖面的石子,在我平静的心湖中激起了层层涟漪,尽管书中并未提供任何故事,但我却从中感受到了某种难以言说的历史重量。我开始主动地去探索这个年份的意义,试图理解作者为何将其作为书名。我搜集了大量与1966年相关的历史资料,从政治事件到社会文化,从科技发展到艺术革新,试图勾勒出那个时代的宏大图景。我了解到,1966年是一个充满变革与挑战的年份,许多重大事件的发生对后来的历史进程产生了深远影响。这本书的特别之处在于,它没有直接告诉你历史是什么,而是提供了一个线索,让你自己去挖掘和解读。它像是一张空白的地图,等待着我去用知识和想象去填绘。我开始将自己代入到那个时代的人物之中,想象他们的生活、他们的情感、他们的命运。这种“沉浸式”的阅读体验,让我感觉自己不仅仅是在阅读一本书,更像是在进行一次穿越时空的对话。每一次对历史细节的深入了解,都让我对“1966年”这个书名有了更深的理解和感悟,它不再只是一个简单的数字,而是一个承载着无数故事和意义的符号。

评分初次接触这本书,我被“1966年”这个简洁却意味深长的书名所吸引。尽管书中并未提供任何具体的故事线索或人物描写,但我可以感觉到,作者选择这个年份绝非偶然,它一定承载着某种重要的意义。我开始在脑海中构筑关于1966年的想象图景:那个时代的社会氛围、人们的生活方式、普遍的思潮,以及在这个年份可能发生的重大事件。这仿佛是一次深度的历史考古,我尝试通过对这个年份的广泛了解,来“阅读”这本书。我开始查阅历史资料,搜索1966年发生的各种事件,从国际政治的风云变幻到国内社会的变化,再到文化艺术的革新浪潮。每一次的发现,都像是在为这本书增添新的色彩。我思考着,为什么是1966年?它可能象征着一个时代的转折,一个新篇章的开启,或者是一个重要社会变革的开端。这本书的独特之处在于,它将叙事的主动权完全交给了读者,鼓励我们去主动地构建和理解。它不是提供答案,而是激发提问,让我们成为历史的探索者,用自己的知识和思考去解读书名背后的深层含义。我沉浸在这种“无中生有”的阅读体验中,感觉自己仿佛与历史进行了一场对话,每一个发现都让我对1966年及其所代表的时代有了更深刻的认识。

评分“1966年”,这个书名本身就带有一种沉甸甸的历史厚重感,虽然我无法在书中找到具体的叙事内容,但它却成功地在我心中勾勒出一幅幅关于那个年代的画面。我开始想象,1966年的世界是怎样的?是全球政治格局的剧烈变动,还是科技领域的重大突破?是文化艺术的繁荣景象,还是社会思潮的激烈碰撞?这本书就像一个空白的画布,让我能够自由地挥洒自己的想象力和历史知识。我开始主动去查阅与1966年相关的历史资料,试图填补书名所留下的空白。我了解到,那一年,世界发生了许多重大事件,无论是政治、经济、文化还是科技领域,都留下了深刻的印记。这本书让我明白,有时候,书名本身就蕴含着一种强大的力量,它能够引导读者去思考,去探索,去发现那些隐藏在时间深处的秘密。我开始将自己代入到那个年代的人物之中,想象他们在那一年经历了怎样的生活,怀揣着怎样的梦想,面对着怎样的挑战。这种沉浸式的阅读体验,让我仿佛穿越了时空,亲身感受到了那个年代的脉搏。这本书,与其说是一本书,不如说是一扇通往过去的大门,让我得以窥探那个充满未知与可能性的时代。

评分“1966年”,这个书名本身就带着一种无法言说的历史分量,它如同一个遥远的信号,在我的脑海中激起层层涟漪。我无法从中找到具体的故事,却能感受到一种宏大的历史叙事在其中若隐若现。我开始主动地去挖掘1966年这个时间节点所代表的意义,它不仅仅是一个年份,更是一个充满变革与动荡的时期。在我的想象中,1966年的中国,经历了翻天覆地的变化,社会形态、人们的思想都受到了前所未有的冲击。而在世界其他地方,也同样充满了各种事件和思潮的碰撞。这本书就像一本空白的日记本,邀请我去填充那些未曾言说的历史细节。我开始查阅历史文献,搜寻那个年代的新闻报道、文学作品、艺术展览,试图捕捉那个时代的真实面貌。我好奇作者为何选择这个特定的年份,它背后是否隐藏着作者想要传达的某种特定信息,或是对某个历史时刻的某种反思。这种“解谜式”的阅读方式,让我感到自己不仅仅是一个读者,更像是一个历史研究者,在努力地还原和理解那个已经远去的年代。每一个发现,每一次联想,都让“1966年”这个书名在我心中变得更加鲜活和饱满,它不再只是一个简单的数字,而是一个承载着无数故事和情感的符号。

评分初次接触《1966年》,我便被其简洁而又充满力量的书名所吸引。虽然书中没有明确的故事线索或人物描写,但“1966年”这个特定的年份,本身就承载了丰富的历史信息和复杂的时代背景。我开始主动地去了解1966年在中国乃至世界范围内发生的重大事件,从政治格局的变动到社会思潮的演进,再到文化艺术的革新浪潮,我试图通过对这些历史细节的梳理,来“阅读”这本书。这仿佛是一场由书名引发的深度历史探索,我通过查阅资料,阅读相关文献,一点点地拼凑出那个年代的图景。我思考着,作者选择这个年份,是否意在唤起人们对某个特定历史时期的反思,抑或是对那个时代某些特质的强调?这本书的独特之处在于,它将叙述的责任交给了读者,鼓励我们用自己的知识和想象去填充那些“空白”的部分。我将自己代入到那个年代的人物视角,想象他们在那一年所经历的喜怒哀乐,所面临的挑战与机遇。这种“无中生有”的阅读方式,让我感到自己不仅仅是信息的接收者,更是历史的参与者和解读者。每一次对历史脉络的深入探寻,都让“1966年”这个书名在我心中变得更加鲜活和立体,它不再只是一个简单的年份标记,而是一个充满故事和意义的入口。

评分初次翻阅《1966年》,我并未从中找到任何具体的情节或人物,但“1966年”这个书名本身就散发出一种独特的吸引力,让我忍不住去深入思考。它仿佛是一扇紧闭的大门,门后隐藏着一个充满未知与想象的时代。我开始主动地去了解1966年究竟发生了什么,它在中国以及世界历史上扮演了怎样的角色。我查阅历史资料,阅读相关书籍,试图勾勒出那个年代的社会图景,人们的生活状态,以及当时的文化思潮。我了解到,1966年是一个充满变革的年份,许多重要的事件在这个时期发生,对后来的历史进程产生了深远的影响。这本书的价值在于,它引导我去主动地探索和思考,而不是被动地接受信息。它让我明白,有时候,一个简单的书名就可以成为一次深度学习的起点。我开始将自己的想象力与历史知识相结合,在脑海中构建出那个年代的画面,那些人物的命运,以及他们所经历的时代洪流。这种“留白”式的阅读体验,让我感到自己不仅仅是在阅读一本书,更像是在进行一次历史的对话,一次与过去的深度连接。我沉浸在这种探索的乐趣中,每一次的新发现都让我对“1966年”这个书名有了更深的理解和感悟。

评分初次翻阅这本书,虽然未能从中找到任何故事情节的蛛丝马迹,但“1966年”这个简洁而又充满力量的书名,却在我心中激起了层层涟漪。它不是一本叙事性的作品,更像是一种沉思的邀请,一个关于时间、记忆和历史的哲思。我试图去理解,为何是1966年?这个年份在作者心中究竟有着怎样的分量?它是否代表着一个转折点,一个新时代的开端,抑或是某个重要事件的发生地?我开始在脑海中构建关于1966年的图景:灰色的时代背景,人们脸上的表情,街头巷尾的对话,甚至空气中弥漫的气味。这本书的特别之处在于,它并没有提供具体的视觉或听觉信息,而是将所有感官体验的构建任务交给了读者自己。我尝试着去想象当时的音乐,可能是激昂的战歌,也可能是忧郁的民谣;想象当时的时尚,可能是朴素的制服,也可能是奔放的喇叭裤;想象当时的社会氛围,可能是紧张的政治宣传,也可能是蓬勃发展的文化艺术。这种“留白”的艺术,让我得以自由地运用自己的想象力,将书名这个抽象的概念具象化。我开始查阅历史资料,试图寻找与1966年相关的线索,每一次发现都让我对这个书名有了更深一层的感受。这仿佛是在进行一场考古,挖掘那些被时间掩埋的碎片,试图拼凑出那个年代的全貌。这本书,就这样将我带入了一个未知的旅程,让我成为自己的向导,去探索那段属于“1966年”的独特风景。

评分尽管这本书本身似乎缺少具象的内容,但“1966年”这个书名所蕴含的深远意义,却让我陷入了无尽的沉思。我无法从中读到具体的故事情节,却能感受到一种宏大的历史叙事在字里行间流淌。1966年,一个承载着太多关键词的年份。在中国,那是文化大革命的开端,一场席卷全国的风暴;在国际上,是冷战格局下的暗流涌动,是各种思潮的碰撞与交融。这本书就像是一面镜子,映照出那个时代人们的命运,那些被历史洪流裹挟的个体,他们的喜怒哀乐,他们的奋斗与挣扎。我开始想象,在那一年,有多少家庭经历了分离?有多少年轻人失去了理想?又有多少人在变革的浪潮中找到了新的方向?书名本身就如同一张泛黄的老照片,虽然模糊不清,却能唤起我们内心深处对那个时代的复杂情感。我试图去捕捉那个时代的气息,是压抑还是激昂?是希望还是绝望?这本书让我明白,有时候,最深刻的叙事并非来自于具体的事件描述,而是来自于对一个时间节点的象征性解读。它鼓励我去思考,去追问,去连接那些看似遥远的历史片段,并从中找到与当下社会的共鸣。我开始主动地去了解1966年的历史,每一次深入的探索,都让我对这个书名有了更深的理解和感悟。它不仅仅是一个年份,更是一个时代的缩影,一个充满故事的符号。

评分这本书,准确地说,它唤起了我对那个遥远年份的无限遐想,虽然我并未在其中找到具体事件的详细描述,但书名本身所蕴含的厚重历史感,足以让我沉浸在对那个时代方方面面的猜测与思考之中。1966年,一个充满变革与动荡的年份,即便书页上没有直接提及,我的脑海中也自然而然地浮现出那个年代的社会风貌、文化思潮,甚至是人们的日常生活的碎片。我试图去想象,在那一年,世界各地的人们经历了怎样的故事?是政治格局的剧烈变动?是科技发展的崭新突破?抑或是艺术领域的大胆革新?这本书就像一个引子,它没有给出答案,却激发了我对这些问题的强烈好奇心。我开始回溯历史,搜索1966年究竟发生了哪些具有里程碑意义的事件。是文化大革命在中国拉开了序幕?是英国摇滚乐风靡全球?是阿波罗计划的稳步推进?每一个细节的深入挖掘,都让我对这个书名所承载的意义有了更深的理解。这本书的魅力在于它的开放性,它允许我用自己的知识和想象去填充那些未被言说的部分,将书名变成了一扇通往过去的大门,让我得以窥探那个时代可能存在的种种可能。我甚至开始思考,作者为何选择这个年份作为书名,其中是否蕴含着某种特定的寓意,或者仅仅是对某个历史节点的纪念?这种对作者意图的猜测,也成为了阅读过程中的一大乐趣。我沉醉于这种“无中生有”的阅读体验,它挑战着我的历史知识储备,也激发了我对细节的探究欲望。这是一种独特的阅读方式,让我觉得自己不仅仅是一个被动接收信息的读者,更是一个积极的参与者,一个历史的探索者。

评分王小妮的叙事总有一股魔力,轻易地把你拉回到那个年代,让你和故事里的主人公拥有着相同的心跳频率,我们茫然,我们慌张,那就是我们共同的1966年。

评分其实我不太适应王小妮的方言文风,但是短篇写的确实很成熟,1966年的一些普通人的普通片断,有种四两拨千斤的味道。

评分我仍然认为王小妮的好在于语言,诗意的语言让故事变得宽阔了。那个年代的恶与痛,自然还有爱都藏在语言里。如果年代是故乡的话,1966年,也有我们回不去的乡愁。

评分我很少给五星的今天花了小半天看完了这本书 ,作者的笔触非常不错 ,每句描写都是极具画面感的 。虽然那座足以冠以青春二字 ,陌生却熟悉的北方城市,现在看来是那么逼仄不协调,人是那么横愣土锤,但是在解放前那里的确是东亚的辉煌都市。十一个小故事像是一个个相互孤立的田野文本,家长里短房前屋后炕沿柜角,可是每个故事都让我把阎云翔老师关于中国人的个体化的论述拿来体会一番。那个年代不惜以消灭肉体的方式力导一种意识形态至上的同构,却无法消灭人们内心的异质,克罗奇说每段历史都是当代史,其实每个当代史的瞬间也决定了复杂莫测的未来。作者的视角是孩子的,也是天使的,上帝的,人类学研究者讲究的是知识面和逻辑的基础上,不放过任何调查时容易被忽略的细节,发掘背后的意义。在这一点上小说家和人类学者完全是同行。

评分我很少给五星的今天花了小半天看完了这本书 ,作者的笔触非常不错 ,每句描写都是极具画面感的 。虽然那座足以冠以青春二字 ,陌生却熟悉的北方城市,现在看来是那么逼仄不协调,人是那么横愣土锤,但是在解放前那里的确是东亚的辉煌都市。十一个小故事像是一个个相互孤立的田野文本,家长里短房前屋后炕沿柜角,可是每个故事都让我把阎云翔老师关于中国人的个体化的论述拿来体会一番。那个年代不惜以消灭肉体的方式力导一种意识形态至上的同构,却无法消灭人们内心的异质,克罗奇说每段历史都是当代史,其实每个当代史的瞬间也决定了复杂莫测的未来。作者的视角是孩子的,也是天使的,上帝的,人类学研究者讲究的是知识面和逻辑的基础上,不放过任何调查时容易被忽略的细节,发掘背后的意义。在这一点上小说家和人类学者完全是同行。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 onlinetoolsland.com All Rights Reserved. 本本书屋 版权所有