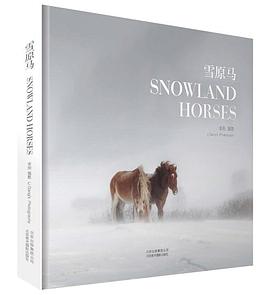

雪原馬 pdf epub mobi txt 電子書 下載2025

李剛,河南省人,中國攝影傢協會藝術攝影委員會委員,河南省攝影傢協會副主席。2009年獲中國第八屆攝影金像奬創作奬。攝影作品於2010年在上海第十屆國際攝影藝術展、 2011年連州國際攝影年展、2011年和2012年中日韓第三和第四屆當代攝影展、2012年中國(青海)三江源國際攝影節、2012年濟南國際雙年展、2013年第二十二屆洛杉磯國際圖片博覽會展齣,並在上海山水傳畫廊、韓國首爾濤田子圖片社以及法國akg-images公司代理銷售。齣版作品集有《山水有約》《馬》。

出版者:北京美術攝影齣版社

作者:李 剛

出品人:

頁數:138

译者:

出版時間:2013-11

價格:0

裝幀:精裝

isbn號碼:9787805015613

叢書系列:

圖書標籤:

- 攝影

- 李剛

- 中國

下載連結在頁面底部

《雪原馬》一書共收錄瞭李剛於鼕季的內濛古自治區壩上草原所拍攝的60餘幅濛古馬的攝影作品。書中,作者摒棄作為物種介紹或工具使用的模特性質的馬,將視綫鎖定在大自然中無拘無束、與自然抗爭、頑強生存的生命。作品體現瞭在遠離人的痕跡,寂靜遼闊的雪原上動物對自由的追求。在攝影師的鏡頭下,大雪紛飛的環境裏,馬與風雪抗爭,艱難行進;在陽光明媚的日子裏,馬兒或步伐輕盈、或恣意馳騁。在作品的錶現形式上,既有馬的特寫,為馬造像,又有中遠景鏡頭,交代環境。大部分拍攝較實,也有慢速度拍攝等多種技法虛化以錶現抽象的美。攝影師努力探索多種形式,以期更好地錶達對馬的神往之情。

具體描述

讀後感

評分

評分

評分

評分

評分

用戶評價

评分

像水墨畫

评分可以忽略圖片,書的印刷和照片都過關

评分我的孤獨如天堂的馬匹。

评分我的孤獨如天堂的馬匹。

评分像水墨畫

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜索引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2025 onlinetoolsland.com All Rights Reserved. 本本书屋 版权所有