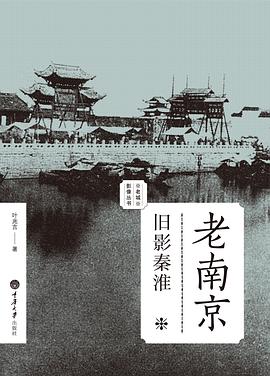

老南京·旧影秦淮 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2025

叶兆言

1957年出生,南京人。1974年高中毕业,进工厂当过四年钳工。1978年考入南京大学中文系,1986年获得硕士学位。80年代初期开始文学创作,创作总字数约500万字。主要作品有七卷本《叶兆言文集》、《叶兆言作品自选集》以及各种选本。另有长篇小说《一九三七年的爱情》、《花煞》、《别人的爱情》,《没有玻璃的花房》、《我们的心多么顽固》,散文集《流浪之夜》、《旧影秦淮》、《叶兆言绝妙小品文》、《叶兆言散文》、《杂花生树》等。

- 南京

- 文化

- 摄影

- 老城市

- 老城影像丛书

- 经典

- 风土人情

- 楚尘文化

█内容简介

六朝金粉,秦淮艳影;

虎踞龙盘,人文荟萃。

在叶兆言充满感情的笔下,秦淮歌女的命运,文人学者的风貌,紫金山的古树,玄武湖的碧波,抗战烽火,民间生活……南京在沧桑厚重之外,平添了亲切感和真实性。

350幅精挑细选的南京老照片,配以详尽而感性的文字解读,从各个层面对南京进行了直观的呈现,这些永恒的瞬间,使已经逝去的人物、风景、事件,鲜活地再现于眼前。

在叶兆言的文字里,在老照片的画面中,南京的过往,仿佛触手可及。

█编辑推荐

★老照片留下一座城的百年风云,勾起多少记忆与想象

★全新装帧设计、全新图片处理,楚尘文化精制珍藏版

◆有“六朝古都”、“十朝都会”之称的南京,历史悠久,曾经盛极一时,留下了太多值得回味的东西。

◆叶兆言是个“南京通”,在他极富感情的笔下,老南京的人和事显得鲜活生动,跃然纸上。

◆300多幅罕见南京老照片,与叶兆言的文字互为映衬,从多个角度,为读者呈现出一个立体、丰满的老南京。

█媒体评价

叶兆言是读者公认的写南京最多也是最好的当代作家。

——《金陵晚报》

《老南京·旧影秦淮》唤起了读者们对于城市的历史怀旧,人们试图在黑白图像世界中,感受一个城市的历史、文化和精神。

——《上海文化》

突破历史的藩篱,无意落人窠臼……讲故事的人有想象力,就不难妙笔生花。

——《中华读书报》

通过叶兆言的文字,读者可以重新认识他的这些“邻居”(老南京的人和事)们,掩卷之后,情绪难平,若有所思。

——《北京青年报》

(叶兆言)自己的写作,目的只是提供一个好故事,以此让读者进入真实的历史场景,“了解一些历史教科书上没有的东西。”

——《江南时报》

叶兆言的很多作品都体现出对历史的追溯,微妙地刻画出人性和情感的形态,并加入自己对这段历史看法的主观色彩。

——《青年文学家》

具体描述

读后感

上周南京大学出版社的杨全强老师终于把其最近的新书寄来了,一看欣喜不小。除了叶兆言的几本,还有翟永明和毛姆等人的。旧影秦淮也是不久前在九点推荐的某文被提及,觉得会喜欢,没想到时隔几天就收到了,杨老师是此书的策划? 叶兆言早听闻很多次,当然是进入杂志社后,他是...

评分前几天吧,在和一个朋友说到故乡的问题,我说,我对于所谓的故乡,其实没有什么浓郁的感情,那不过就是人生这个游戏中自己的随机生成点。而不幸对我而言,那个叫“故乡”的随机生成点实在没留下什么很好的印象,那就不怀念吧,也没什么大不了的——反过来呢,可能到一些地方,...

评分我越来越喜欢南京了,这个有分寸的城市。周末坐公交在市区里兜,还能看出旧照片的影子。南京的绿化特别可爱,这书里有几张老照片,有中山路那些气派的大法桐小时候的样子。可惜前几年为了拓宽道路砍了一批,南京就永远失去了它的一些法桐。 这可是《板桥杂记》里的秦淮河啊,可...

评分这本书发现于先锋书店,找到与学校图书馆,阅读于南京至北京的高铁上,虽四下毫无书卷的气味儿,我也实实在在地专心了一番,徜徉了一番。 五年,南京是一个让我暂时栖身的城市,它既不是我所来,也非我所去。没有目的与希望,整个城市给我沉郁的想象但却时常面目...

评分上周南京大学出版社的杨全强老师终于把其最近的新书寄来了,一看欣喜不小。除了叶兆言的几本,还有翟永明和毛姆等人的。旧影秦淮也是不久前在九点推荐的某文被提及,觉得会喜欢,没想到时隔几天就收到了,杨老师是此书的策划? 叶兆言早听闻很多次,当然是进入杂志社后,他是...

用户评价

行至南京南书房读到,会增加一些对南京的了解

评分听老南京叶兆言讲秦淮歌女莫愁船娘讲禁娼和开禁的历史流转,讲中山路讲小火车讲南京城市规划的超前与遗憾,讲中山陵讲奉安大典讲撤离和还都,讲中大“嚼得菜根做得大事”“诚,朴,雄,伟”和苦读学风,讲要人官邸名人故居,讲景点掌故讲民间故事讲遗民情结。“辛亥革命以后,有一种流行说法,要做官去北京,因为那里是北洋政府所在地,要发财去上海,因为那里是十里洋场,而真要读书,就到南京来,因为这里除了能读些书,什么也得不到。”在南京读书四年,对书中的人事景物总有种天然的亲切感。

评分在先锋花了三个小时畅快淋漓看完的一本书。作者语言轻松诙谐且富有感染力。书中更多的是那一幅幅充满时间痕迹的照片。那些照片上的人物,永远活生生顽强地存在着,他们记录了过去年代里短暂的一瞬间,这些短暂的瞬间,已经成为了永恒。

评分闲来翻翻,有几处史实错误,作者是叶圣陶之孙

评分这是一个歌舞升平的都市,不适合定为首都。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2025 onlinetoolsland.com All Rights Reserved. 本本书屋 版权所有