怪房客 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2025

洛朗•托波尔(1938—1997),一个特立独行的全能艺术家,涉猎多个领域:小说、诗歌、作词、插画、油画以及电影。托波尔的个人风格极为突出,他善于运用幽默讽刺的笔调来审视一个既温柔又残酷的世界。其代表作《怪房客》被译成各国文字,导演罗曼•波兰斯基在1976年将其改编成同名电影,并亲自出演男主角。

- 悬疑

- 小说

- 法国

- 外国文学

- 法国文学

- 洛朗·托波尔

- 托波尔

- 恐怖

★ 奥斯卡最佳导演奖、金棕榈奖、金熊奖得主罗曼•波兰斯基自导自演,法国最美女星之一阿佳妮倾力出演,20世纪经典悬疑恐怖片

★ 《怪房客》完美诠释了萨特口中的“他人即地狱”。

★ 日常生活构筑起的梦魇,一个令人窒息的世界,怪诞的人物配合着荒唐的悲剧。那些陷阱或真或假,把人一步步引向迷失,眼见的一切只有“恐惧”。

特雷尔科夫斯基经人介绍搬进一栋老式公寓。前任女租客躺在医院中生死未卜,她是从租住房间的窗口跳下去的。她为什么要跳楼?特雷尔科夫斯基无暇顾及。他请来朋友庆祝乔迁之喜,却因声音太响遭到邻居投诉。他想成为一个完美房客,但事情发展偏离了他的认知。

各种怪事层出不穷:房间被人强行 闯入,他想要报警,却被房东喝令禁止;他在房间的墙壁上发现一个洞,从里面挖出鲜血淋漓的牙齿;他看见一个和女租客长得一模一样的人出现在了对面大楼;还有人趁他睡觉时给他换上了女人的衣服……他突然明白,这栋楼的居民是想把他变成原先那位女租客的样子!

他们为什么要这样做?这一切都是他的妄想还是现实?疯了的是邻居还是自己?特雷尔科夫斯基走到窗口……

具体描述

读后感

昨天晚上刚入手的书,《怪房客》很快看完了,说是恐怖小说,本来以为会有什么恐怖情节,读到最后才发现,这是一种现实恐怖,主人公就像陷入了醒不了的恐怖梦境中。 时下在每个大城市里都有这样的一批人,他们和陌生人租住在一个房子里,彼此保持着距离,似乎这样的城市人和人心...

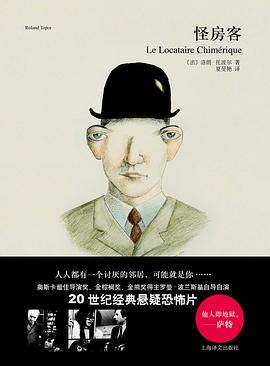

评分 评分洛朗•托波尔的小说《怪房客》的封面,选择了托波尔绘制的卡夫卡。画面上的“卡夫卡”戴着礼帽,头颅很长,硕大的双眼向两侧凸出,显然是夸大了卡夫卡面部特征的结果。如果继续发散思维,人物的双眼为何要向两侧凸出呢?或许是因为如果这样,想要“旁顾”就变得更加容易了...

评分洛朗•托波尔的小说《怪房客》的封面,选择了托波尔绘制的卡夫卡。画面上的“卡夫卡”戴着礼帽,头颅很长,硕大的双眼向两侧凸出,显然是夸大了卡夫卡面部特征的结果。如果继续发散思维,人物的双眼为何要向两侧凸出呢?或许是因为如果这样,想要“旁顾”就变得更加容易了...

评分昨天晚上刚入手的书,《怪房客》很快看完了,说是恐怖小说,本来以为会有什么恐怖情节,读到最后才发现,这是一种现实恐怖,主人公就像陷入了醒不了的恐怖梦境中。 时下在每个大城市里都有这样的一批人,他们和陌生人租住在一个房子里,彼此保持着距离,似乎这样的城市人和人心...

用户评价

无间地狱

评分我更愿意理解为西蒙娜濒危中的幻想

评分很鬼魅的小说,套环式结构令我想起科塔萨尔惯用的技巧。托波尔使用琐碎、细致而神经质的语言,形象刻画出了一个被邻居(或者说,被被害的妄想)折磨得最终自杀的男人。幻想、梦、错觉、神秘仪式……这些东西共同组合起来以将男主角逼疯。而在他不厌其烦的描述中,我们时常可以看见与我们的真实生活何其相像的场景:朋友由于胆小进行的嘲弄、邻居因为半夜扰民而上门警告、在他人不幸中获利的微妙心理。小说里一种恐怖气息始终萦绕不去,在爬升上吐血情节之后攀登至高潮——绝妙的一击,时间像涟漪的圆圈一般循环往复。

评分无间地狱

评分精辟。完整。尖锐。通透。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2025 onlinetoolsland.com All Rights Reserved. 本本书屋 版权所有