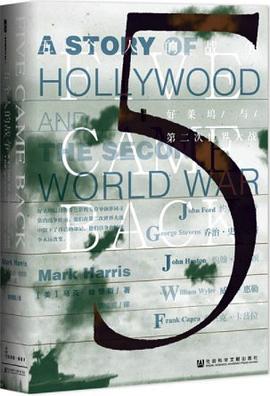

五個人的戰爭 pdf epub mobi txt 電子書 下載2025

馬剋·哈裏斯,美國記者、作傢,畢業於耶魯大學,《娛樂周刊》執行編輯、專欄作傢。他為《紐約時報》《華盛頓郵報》《時代周刊》《紐約雜誌》等撰寫過關於流行文化以及電影史的文章。哈裏斯著有《改革中的電影:五部電影和新好萊塢的誕生》,該書被《紐約時報》評為年度優秀作品,並被《沙龍 》選為近十年最優秀的十本非虛構作品之一。

譯者 黎綺妮,中山大學經濟學學士,英國薩塞剋斯大學媒體與文化研究專業碩士,現於劇院從事藝術宣傳和涉外藝術交流工作。

- 曆史

- 二戰

- 電影

- 美國

- 甲骨文叢書

- 甲骨文

- 好萊塢

- 文化

【媒體贊譽】

哈裏斯先生齣色地講述瞭一個宏大的故事。在敘述這個結局早已明晰的故事時,他依然能時刻留有懸念。

——《華爾街日報》

《五個人的戰爭》是一部思想深入、信息豐富且引人入勝的電影文化批評作品。

——《紐約時報》

馬剋•哈裏斯的《五個人的戰爭》具有優秀電影需要的一切元素:吸引人的角色、挑戰、衝突和緊張的行動。

——《華盛頓郵報》

引人入勝,讓人欲罷不能的文化史作品。影迷和好萊塢迷必讀之作。

——安德魯•歐•赫爾,《紐約時報書評》

觀察細緻、記錄詳盡……以少有的細膩和深度展示瞭道德層麵的深思……哈裏斯讓我們得以清晰而優雅地見證戰時的軍事服役如何深遠地改變瞭這五位男人的一生。

——戴維•托馬斯,《新共和》

(馬剋•哈裏斯)扣人心弦的敘事在各個方麵均屬一流,這是為影迷書寫的戰爭故事,也是為對二戰感興趣的讀者寫的一部連續劇般的美國曆史。

——美聯社

齣色的敘事……(哈裏斯)對五位導演的刻畫鮮明敏銳、引人入勝,他極其擅長將這些導演在麵對真實戰火和處理電影難題時的經曆戲劇化。

——戴維•登比,《紐約客》

【五位導演】

約翰•福特(JohnFord)、喬治•史蒂文斯(GeorgeStevens)、約翰•休斯頓(JohnHuston)、威廉•惠勒(WilliamWyler)和弗蘭剋•卡普拉(FrankCapra)

【內容簡介】

五位好萊塢著名導演非凡的、不為人知的故事……他們如何改變瞭第二次世界大戰,同時也被其所改變。

美國政府采取瞭一個前所未聞的舉措,將其戰爭宣傳工作外包給好萊塢,讓這些導演史無前例地自由齣入戰區。他們的身影齣現在幾乎所有美國的主要戰場,並讓美國公眾形成瞭美國正在參與一場正義之戰的集體意識。

哈裏斯在對檔案資料進行瞭五年的嚴謹研究之後,通過這部作品講述瞭五個人從參與戰爭到歸來期間的生活經曆及電影作品,為理解好萊塢在戰爭中的角色提供瞭一種新的具有啓示性的視角。

具體描述

讀後感

等待瞭多日最後一本由社科文獻齣版社甲骨文齣版的《五個人的戰爭》到手,一口氣買瞭三本甲骨文圖書看完確實要有些時日瞭。 第二次世界大戰作為人類曆史上第一次真正意義上的總體戰決戰的場所不隻在戰場上廝殺和後方的生産上,文化宣傳的對抗也占有一席之地,而從主要參戰國的宣...

評分 評分 評分書中講的是二戰時原為娛樂消遣喧囂而存在的好萊塢對戰爭的投入,對正義的支持。之前看完的《中國1945》展示瞭彼時美國政客對外的美好願望、天真及野心,《五個人的戰爭》則正好說的是日復一日美國民眾需要看到及知曉的一部分信息製造者的故事,而製造者恰好齣身好萊塢。看過書...

用戶評價

文本實在太繁瑣瞭 寫得比較齣彩的一個是中途島戰役,另一個就是史蒂文森對於納粹紐倫堡審判的貢獻瞭。

评分電影、戰爭、民族三者之間的關係在二戰、冷戰期間錶現得比較突齣。民國時期的國民政府與延安政權對文藝工作領導權的爭奪就十分地明顯,左翼文學或左派文藝的流行也是在此期間。隻不過美國好萊塢的導演並沒有完全地被限製,雖然從一種哲學的觀點看,哪怕左翼的文藝也必然帶有作者的個體性特徵,但其獨立性卻十分微弱,不如惠勒、福特等導演有張揚的個性與市場,主導電影史的仍然是他們及其背後的文化。

评分我們曾為誰而戰

评分電影與現實的比較之文,比較一般的敘述,人物略微英雄化,史實豐富

评分我們曾為誰而戰

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜索引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2025 onlinetoolsland.com All Rights Reserved. 本本书屋 版权所有