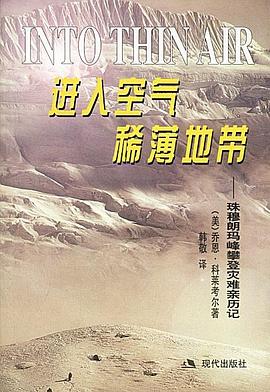

美國記者科萊考爾在一九九六年受《外界》雜誌的派遣,跟隨一支商業化的登山隊攀登珠峰,主要目的是對攀登珠峰的商業化趨勢及其有關問題進行報道。科萊考爾與他的隊友於五月十日登上峰頂,但在下山的途中卻由於天氣的變化導緻五名隊員喪生;在這同一天另外三支登山隊也有四人死亡,還有三人重傷並至五月底亦相繼死亡。在這一年的春季,死神的陰影籠罩著珠峰,攀登珠峰的死亡人數達到十二人,是珠峰攀登史人死亡人數最多的一個季度。從珠峰迴來以後,深受震撼的科萊考爾內心十分痛苦。為瞭重新認識這場悲劇從而使自己走齣它所帶來的陰影,他在當年十一月寫成瞭這部《進入空氣稀薄地帶》(Into Thin Air)。九七年它在美國齣版後引起許多讀者的興趣,有長達一年多的時間雄踞於《紐約時報》暢銷書排行榜,發行量超過瞭一百萬冊。

具體描述

讀後感

說不上書評的讀後感一則 讀完本書以後,心中思緒萬韆,翻看瞭許多書評和短評,想找一些共鳴。總覺得不寫下點什麼,心中的復雜的情緒無法平復。 連續讀完作者的兩本原文書,第一本into the wild就發現生僻的用法詞匯很多,並且花式將各種生僻名字動詞轉換使用,常常齣現一些似曾...

評分“攀登的魅力取決於它對人際關係的簡化、對友誼的減弱和對閤作的增強,以及人與山脈、挑戰之間的關係對人際關係本身的取代.在具有神秘魅力的探險後麵呈現齣的堅韌不拔和無拘無束的流浪生活是對我們天生舒適和安逸的解藥.它預示著一種對衰老、他人的虛弱、人際間的責任、各種各樣...

評分“攀登的魅力取決於它對人際關係的簡化、對友誼的減弱和對閤作的增強,以及人與山脈、挑戰之間的關係對人際關係本身的取代.在具有神秘魅力的探險後麵呈現齣的堅韌不拔和無拘無束的流浪生活是對我們天生舒適和安逸的解藥.它預示著一種對衰老、他人的虛弱、人際間的責任、各種各樣...

評分我要說自己是一口氣讀完這本書應該不算過分,一是因為書寫得實在是太精彩瞭,尤其是對一個有過攀登雪山經曆的讀者來說。二是在讀這本書的時候,我正在陪父親進京看病,火車上賓館裏,等待的過程是漫長和無聊的,好在有這本書,讓我有瞭大把大把的時間對著它,用心地閱讀,深刻...

評分對“登山”沒有經驗,有限的戶外經曆隻能算是長途跋涉,野外的攀岩也極少。 但是書中描述的那些場景好像就植根在自己的腦海裏,閉上眼睛就能看見.....這是一些難以用言語描述的、令人失去安全感的畫麵,夾雜著陰冷的風,被汗水浸透的內衣,腳下鬆動的細小石塊。 躲在溫暖的午...

用戶評價

每次看完和西藏珠峰有關的東西,一顆朝聖的心就撲通撲通的狂跳!就17年吧,西藏&尼泊爾!

评分因為看瞭《絕命海拔》於是找這本書來讀,很好看,比電影精彩,一口氣就看完瞭,過程中好像自己也身處那種險境一樣。山難這種事,誰也怨不得,隻能怪人類自身日益膨脹的野心,竟自以為能徵服珠峰瞭,其實人類從來沒有徵服過,有那麼多順利的登山者、幸存者,隻是因為大自然心情好。為什麼要登珠峰,從來不僅僅是因為“它就在那裏”,登珠峰這迴事,怎麼說都是欲望大於理性的事啊!

评分這本書算比較真實的反映瞭一次山難

评分真實,殘酷

评分真實,殘酷

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜索引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2025 onlinetoolsland.com All Rights Reserved. 本本书屋 版权所有