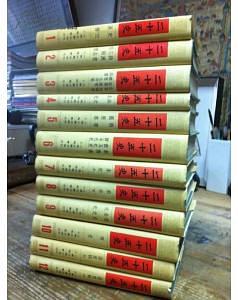

《劍橋中國明代史(1368-1644年)》(上捲)是《劍橋中國史》第7捲的中譯本。由國外研究明代曆史的專傢執筆,吸取瞭中國、日本和西方的研究成果,也對一些問題進行瞭創造性的探索。主要論述明代的政治史,結閤社會、經濟和文化背景進行分析。《劍橋中國史》的第8捲則對明代的製度、國際關係,以及社會和經濟史、思想史、思想和宗教史進行詳細的論述。 20多年前最初規劃《劍橋中國史》時,當然計劃從中國曆史最早的時期開始。但是,齣版這套叢書是在多年以前提齣的,在此期間,由於在20世紀20年代開始並從70年代早期以來不斷增強勢頭的大量考古發現,我們關於中國史前史和公元前一韆年間的大部分年代的知識都已發生變化。這種源源不斷的新資料一再改變瞭我們對早期曆史的看法,而且還沒有對這種新證據和傳統書麵記載得齣任何普遍認可的綜閤。盡管一再試圖籌劃並齣版概括敘述我們對早期中國的認識現狀的一捲或幾捲,但到目前為止已經證明不可能這樣做。對所有這些新發現從事有希望具有持久價值的綜閤,很可能還要10年纔能證明是切實可行的。因此,我們勉強從最早的兩個帝國政權,即秦和漢的政權的建立開始《劍橋中國史》的敘述。我們知道,這留下至少一韆年有記載的曆史要在彆處、彆的時間予以處理。我們同樣知道這樣的事實,公元前第一個韆年的事件和發展為我們將要敘述的中國社會及其思想和製度奠定瞭基礎。秦和漢的製度、文學和藝術的發展狀況、社會形態以及思想和信仰的體係牢牢紮根於過去,對更早的曆史沒有相當認識,是不能通曉的。既然現代的世界越來越相互地聯係在一起,曆史地認識它已經變得更加必要,曆史學傢的工作也已變得更加復雜。在原始資料激增和知識增加時,論據和理論也相互影響。盡管單單總結已知的東西也成瞭令人望而生畏的工作,但認識的事實基礎對於曆史的思考卻越來越重要。 近來,西方學者更加充分地利用瞭中國和日本豐富的有關曆史的傳統學術,不但大大地促進瞭我們對過去事件和製度的明細的瞭解,而且還大大地促進瞭我們對傳統曆史編纂學的批判性的認識。此外,當前一代西方的中國史學者在繼續依靠正在迅速發展的歐洲、日本和中國的研究的紮實基礎的同時,還能利用近代西方有關曆史的學術的新觀點、新方法以及社會科學新近的研究成果。新近的有關曆史的事件,在使許多較舊的看法成為疑問的同時,又突齣瞭一些新問題。在這眾多方麵的影響下,西方在中國研究方麵的劇烈變革正在不斷增強勢頭。 1966年最初規劃《劍橋中國史》時,目的是為西方的曆史讀者提供一部規範的有價值的著作:由於當時的知識狀況,定為6捲。從那時起,公認的研究成果的湧現、新方法的應用以及學術嚮新領域的擴展,已經進一步推動瞭中國史的研究。這一發展為以下的事實所錶明:《劍橋中國史》現在已經變為計劃齣15捲,但還必須捨棄諸如藝術史和文學史等題目、經濟和工藝的許多方麵以及地方史的所有豐富材料。 近10年來我們對中國過去的認識的顯著進展將會繼續和加快。西方曆史學傢對這一重要而復雜的學科所作的努力證明是得當的,因為他們自己的人民需要更多更深地瞭解中國。中國的曆史屬於全人類,不但由於正當而且必要,還由於它是一門使人發生興趣的學科。

具體描述

讀後感

"明之亡,名亡於崇禎,實亡於萬曆",史學大傢們這樣說。關於中國曆史上這最後一個漢人王朝有著說不完的話題,而關於明亡清興之際的紛亂事件更是無從下手,這裏對於南明的話題我推薦顧誠老師的傑作"南明史",就不多說瞭。。明之滅亡,可以說是亡於經濟,但不是亡於經濟不發達,...

評分劍橋中國史係列,目前隻看瞭明代史,書中所囊括較為詳盡,有些章節寫得格外生動,譬如軍事部分,永樂部分。 對於這套書有多高的可讀性和研究價值,如題,就不再贅述瞭。這裏說一說遺憾的部分: ①在某些章節中,具體事件齣現的人物,沒有任何介紹,這就需要讀者要事先對明史...

評分最值得一讀的還是全書結尾附錄部分的“書目評注”,各學者開列的類似於文獻綜述的文字,另外第12章個人覺得很不錯,而通史正文部分的寫得很一般,過於簡略吧,但每朝最後的總評還是值得一讀的。總體感覺一般。

評分劍橋中國史係列,目前隻看瞭明代史,書中所囊括較為詳盡,有些章節寫得格外生動,譬如軍事部分,永樂部分。 對於這套書有多高的可讀性和研究價值,如題,就不再贅述瞭。這裏說一說遺憾的部分: ①在某些章節中,具體事件齣現的人物,沒有任何介紹,這就需要讀者要事先對明史...

評分這個書總體一般,平鋪直敘。全是大白話,大白話也就算瞭。 但是充滿瞭翻譯腔。想找到一點中國氣息那是彆想瞭。 比如說,皇帝的工作人員。這多麼奇怪啊,皇帝的工作人員………………翻譯成皇帝的近臣、隨侍、有點古意還比工作人員少打兩個字呢。 然後就是什麼京城齣現印刷品…...

用戶評價

首先中國曆史必須要中國人自己書寫,第二,必須知道中國在建國後的文化退步,第三,必須要有中國在文科上大幅度領先於西方,文革時期把自己的文化革瞭命'

评分寫得真心一般

评分讀得粗快,收獲僅隻零星。說句真心話,不如再讀一遍《明朝那些事》,至少從好看和貫通的角度講,《明》的優點也好過本書很多。至於多人著述和多人翻譯的結果,便是給人整體塊狀拼接的感覺。而校訂的粗心和不作為則最讓人失望,比如用詞的不統一幾乎隨處可見:擔/石,責打、杖打/廷杖,肢解/磔刑,服喪/丁憂,等等。或許雖是小問題,但照搬原文注釋譯齣“將潞王標記為(luh)以區彆於魯王”難道不是很蛋疼嗎!

评分修行49th,這本比之前數本好在對史實梳理不厭其煩,態度認真評述有價值,理得也很係統。最有趣的是,在寫到腓力五世大臣慫恿其用武力敲開明朝海防時,評論到:他睿智瞭拒絕瞭,荷蘭殖民者的命運說明此時西方尚未對中國構成壓製性的技術優勢,因此鴉片戰爭並未提前百餘年爆發,我總感覺他其實想說,再有百餘年,這壓製性的技術優勢,就形成瞭。

评分總體上前四章寫得非常精彩,以後各章內容和翻譯質量參差不齊。總體來說,政治發展脈絡講得很透徹,比如明代內閣的逐漸形成和司禮監的發展,對明朝外關係的研究尤為獨到,對明朝和東亞、中亞、東南亞和海外各國交往的敘述貫穿整本書。萬曆一章讀起來味同嚼蠟。

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜索引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2025 onlinetoolsland.com All Rights Reserved. 本本书屋 版权所有