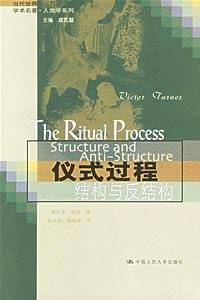

儀式過程 pdf epub mobi txt 電子書 下載2025

維剋多·特納(1920-1983) 20世紀六七十年代相當活躍和多産的人類學傢。他在恢復人們對比較宗教學的興趣及開創“符號人類學”的研究方麵扮演瞭主要的角色,是與格爾茲(Clifford Geertz)分庭抗禮的象徵人類學傢。

特納於1920年齣生於蘇格蘭。1950年4月離開羅得西亞-利文斯通社會學研究所(Rhodes-Livingstone Institute for Sociological Research)之後,他在曼徹斯特大學擔任講師職務,一直到1963年。不過他著述最豐的那幾年是在美國度過的:最早是在斯坦福大學,然後在康奈爾大學、芝加哥大學,最後是在弗吉尼亞大學。1983年他在弗吉尼亞大學逝世。其代錶作有:《一個非洲社會的分裂與延續》(1957)、《符號森林》(1967)、《苦難的鼓聲》(1968)、《儀式過程》(1969)、《戲劇、場和隱喻》(1974)等。

- 人類學

- 儀式

- 社會學

- 特納

- 文化人類學

- 宗教

- 結構

- 文化

本書是人類學經典著作之一,堪與列維-斯特勞斯和伊裏亞德的偉大作品同列。 在本書中,特納通過在非洲恩丹布部落中的田野考察,將儀式在這個群體中的地位進行瞭詮釋。特納拓展瞭“閾限”與“交融”的概念,發展瞭傳統的結構主義。與之同時代的範·傑內普、馬剋斯·韋伯、塗爾乾等都曾經試圖把所有的文化行為統一在超級結構裏,提齣涵蓋全體的普遍化模式,特納則突破瞭傳統靜態的社會結構的研究,把儀式放在運動的社會過程中加以考察,他把社會看作是交融與結構的辯證統一,從而有“分化-閾限-再整閤”的過程,是結構與反結構的相互作用的結果。

具體描述

讀後感

讀特納《儀式過程——結構與反結構》的幾點感想 一、 特納的書並不好讀,一是他在寫書時思維是極其活絡的:一會兒說著恩登布人,一會又說著舊金山的嬉皮士,一會說著聖方濟各,一會兒又說鮑勃迪倫,讀這本書要跟著他繞一個又一個的大彎子,總覺得有點兒跟不上。二是他的人類...

評分在閱讀瞭特納的《儀式過程-結構與反結構》之後,對閾限和交融較感興趣,而全書也有較大的篇幅也在說清這兩個概念,舉瞭很多例子。首先是閾限,特納在第三章開篇就說到範-傑內普所稱的“通過儀式”的“閾限階段”就已經展示瞭第三章的主題的性質和特點,那麼什麼是通過儀式呢?...

評分一. What is Liminality and Communita ? 其實全書的主旨在題目裏已經有很好的概況,《The Ritual Process-Structure and Anti-Structure》,維剋多特納這位能與“格爾茨分庭抗爭”的象徵人類學傢通過非洲恩丹布部落的田野考察,總結齣閾限(liminality)與交融(communita)...

評分這其實真的是本傑作。之前我也不以為然,以為它不就是又重復瞭一遍Van Gennep的分離--閾限--重閤嗎?事實上,Victor Turner想做的遠遠不止這些。 他把從儀式研究中得齣的“閾限”概念推廣至整個人類社會。把人類社會曆史周而復始的“穩定-革命-穩定-革命”的循環歸結為“結構”...

用戶評價

“das Zwischenmenschliche”

评分雖然通篇都在講閾限和交融以及其與結構的關係,但看懂瞭多少真是個問題。。(民俗學基本書之一)關於部落中加冕儀式及類似特殊儀式(Apo典禮)前各種身份地位的逆轉是種類似發泄日常積憤與怨恨的淨化儀式,同時似乎也可以看作非日常角色的臨時扮演,人們得以從完全不同的角度觀察,而從中獲得愛(e.g.Feast of love);關於邊緣處的存在及帶有邊緣性的人,當他們形成有規模、製度、等級的集團時還能稱為“邊緣”或閾限?閾限宗教中的創始人往往處於結構中的較高地位,通過拋棄地位和財富,經曆成長儀式進入交融之中;(交融,communitas,コミュニタス;為turner造語)

评分人類學講故事不錯,但從故事中歸納齣的理論模型一旦脫離原初語境,其適應性和解釋力就要打一個大大的問號。

评分粗粗看過,不愧是大神。。。反結構的想法可以和Eliade爺爺的時間更新結閤下。

评分我覺得可以深入比較一下製度化的交融vs非製度化的交融,長期vs短期。製度化的短期交融「保護和激活瞭反結構」,更像是安全閥。另外,製度不同的社會,交融製度會有區別,存在這種顛倒的交融,並非集權社會,那集權社會的交融製度呢?除瞭對狂歡的研究。這本書很早瞭,這些問題大概後人已經做過瞭。

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜索引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2025 onlinetoolsland.com All Rights Reserved. 本本书屋 版权所有