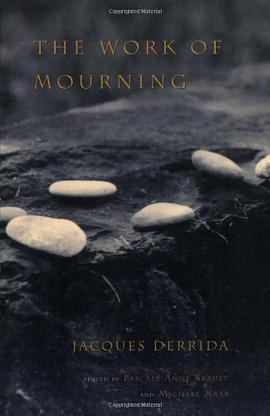

德里达为 Roland Barthes, Paul de Man, Michel Foucault, Louis Althusser, Edmond Jabès, Louis Marin, Sarah Kofman, Gilles Deleuze, Emmanuel Levinas, Jean-François Lyotard, Max Loreau, Jean-Marie Benoist, Joseph Riddel, Michel Servière等朋友(当然,他们也都是思想大师)所写的十四份悼词。

具体描述

读后感

用户评价

悼文独立成篇,结集后却能看出一以贯之的线索:以列维纳斯的他者哲学重构弗洛伊德的哀悼模型,所谓伦理学转向的关键命题(责任、他者、忠诚、友谊)都有所展开。写巴特和Kofman的两篇尤其好,不断折返逝者本人关于死亡的论述,任其预演/重演当下的死亡与哀悼场景。最具僭越性的是,德里达parasitically拆解前人文本以阐发己见的标志性程序,经由肉身意义上的作者-友人之死以及不可能的追悼,重新被彰显为一个伦理两难。

评分ucl library. 匆匆一扫。Derrida比较“动情"的书。

评分悼文独立成篇,结集后却能看出一以贯之的线索:以列维纳斯的他者哲学重构弗洛伊德的哀悼模型,所谓伦理学转向的关键命题(责任、他者、忠诚、友谊)都有所展开。写巴特和Kofman的两篇尤其好,不断折返逝者本人关于死亡的论述,任其预演/重演当下的死亡与哀悼场景。最具僭越性的是,德里达parasitically拆解前人文本以阐发己见的标志性程序,经由肉身意义上的作者-友人之死以及不可能的追悼,重新被彰显为一个伦理两难。

评分悼文独立成篇,结集后却能看出一以贯之的线索:以列维纳斯的他者哲学重构弗洛伊德的哀悼模型,所谓伦理学转向的关键命题(责任、他者、忠诚、友谊)都有所展开。写巴特和Kofman的两篇尤其好,不断折返逝者本人关于死亡的论述,任其预演/重演当下的死亡与哀悼场景。最具僭越性的是,德里达parasitically拆解前人文本以阐发己见的标志性程序,经由肉身意义上的作者-友人之死以及不可能的追悼,重新被彰显为一个伦理两难。

评分“为谁而哀、向谁而悼”的问题就像一个幽灵,萦绕在这十四篇悼词中:在亡友对呼唤的无所回应中,哀悼者遭遇了绝对的他异性——这是朋友之间一道原初的深壑;这道深壑让哀悼变成了不可能的仪式——我们不可避免地要用自己的目光去填充这个裂口,用朋友在我们身上铭刻的痕迹去覆-述他者、将其同化,因而,“哀悼始于忠诚而终于不忠”。这种不可能性留存了每个人身上的异质性,照亮了对自我与他者的反思:在德里达看,自我在本质上是被踪迹、遗言的结构打上印记的幸存者;而他者正是在这些踪迹、遗言中于我们的生命中延异。从这个角度上讲,死亡和哀悼早已在刻下痕迹时预演(如巴特所说的摄影),他者永远以缺席者身份存在。十四篇悼词,每篇都是一种交织,一种以唯此二人才有的默契对亡友名姓的呼唤。从这个意义上讲,随意走入这些文本的确像是一种冒犯。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2025 onlinetoolsland.com All Rights Reserved. 本本书屋 版权所有