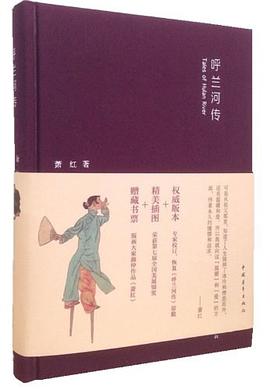

呼兰河传 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2025

萧红(1911年—1942年),黑龙江人。原名张道莹,笔名萧红,悄吟。1930年,结识萧军,两人相爱,两人一同完成散文集《商市街》。1933年与萧军自赞出版第一本作品合集《跋涉》。1934年到上海,同年完成长篇《生死场》,次年在鲁迅帮助下作为“奴隶丛书”之一出版。萧红由此取得了在现代文学史上的地位。1936年,为摆脱精神上的苦恼东渡日本,在东京写下了散文《孤独的生活》、长篇组诗《砂粒》等。抗日战争爆发后。投入抗日救亡运动。后在民族革命大学任教。1940年去香港。萧红主要作品有长篇《马伯乐》,回忆性长篇小说《呼兰河传》,以及一系列回忆故乡的中短篇如《牛车上》、《小城三月》等。

- 萧红

- 中国文学

- 小说

- 中国现当代文学

- 文学

- 中国

- 呼兰河传

- 童年

《呼兰河传》一部充满童心、诗趣和灵感的“回忆式”长篇小说。全书七章:一、二章写小城风情,三、四章谈家中亲疏人物,五、六、七章摹绘独立旁枝人物。作者用舒展自如的巡视式艺术手法,以情感的起伏为脉络,为“生于斯、长于斯的呼兰河畔的乡镇作传,为这个乡镇的风土人情,为各种各样人的生与死、欢乐与悲哀作传”。全书七章可各自独立又浑然一体,尾声余响不绝。萧红以娴熟的写作技巧,抒情诗的意境,浑重而又轻盈的文笔,造就了她的巅峰之作,为中国文学奉献了一部不朽的经典。

具体描述

读后感

萧红,一位天赋异禀的才女,一个多灾多难的女人。她出生于北方小城呼兰,在那里度过了寂寞的童年,为了躲避包办婚姻离家。在经历了情感生活的挫折磨难与战乱中的颠沛流离,最终在香港凄凉离世。在她身上,一直保有一种小女孩的性格。纤细而敏感,顽皮又灵慧,温润及忧郁,倔强...

评分(前话:这是我去年写的一篇文章,本没打算过贴到这儿来。今天发觉豆瓣没有关于萧红的评论。无需多言,推荐萧红的小说《小城三月》、《呼兰河传》等,不限此册) 正文:关于萧红的传记很多,大概很多人都是先了解到一点她的身世,其次才读到她作品吧。我却不是,在我读书的历...

评分沈从文从不给人负担,他的边城是可以"睁眼"看的。我还记的年轻的高中语文教师念他的文章时悠然的样子,真是赏心悦目。他的湘行散记写的那么美,完全归结于岸边的情人正在等待他的归来。郎才女貌,遂成佳话。如果沈从文属于右派,萧红就是左派了。同样写乡土,沈从文的是庙廊...

评分小时一直以为萧红是和张爱玲一类的女作家,除了学过她的《火烧云》(学的时候还不知道那是她写的),其他作品就什么也没看过了。 去年在中山书城站了两个下午,看完了《呼兰河传》,即为这位女作家倾倒。 萧红的笔法也许留下了那个年代的一些痕迹,但是她个人独特的风格还是不...

评分1、鲁迅的预言 1936年5月,埃德加·斯诺在去延安前最后一次拜访了鲁迅。当时斯诺夫人海伦·福斯特正在为斯诺编选的小说集《活的中国》撰写题为《现代中国文学运动》的长篇论文,受其委托,斯诺向鲁迅询问了23个大问题。其中第三个问题是:包括诗人和...

用户评价

书里的愚昧让人感动,或许这就是生活吧。

评分想吃豆腐(真实的)了。

评分有人拿萧红的作品与张爱玲做比。张爱玲的文字华丽尖锐,一针见血,小刀子一样戳人心肺。萧红……最起码《呼兰河传》中没有这种情感,只有对故土的热爱与回望,对儿时生活的怀想。萧红热爱生活,才会在临终写“半生尽遭白眼冷遇……身先死,不甘,不甘”。她写风俗,写人生,很像林海音写的《城南旧事》,活在记忆中的,是再也回不去的故乡。

评分书看完,天也亮了。好像回到了很多年前,那时我也有一个院子,有花园,有爷爷,还有铁路,有无限的好奇,和全世界最干净的心。然而后来,竟是怎样的,我把它们都弄丢了。萧红一生经历了太多悲欢离合,颠沛流离终死在那样纷飞的乱世,然而她一直记得自己是从哪儿来,最终,也会好好的到哪儿去吧,即便我并不清楚那个所在,却像在她的回忆里看到自己的回忆一样,冥冥中对生死有了一种也许并不准确的默契。经历越多反而看得越淡,从无知到有知,从有知到无知,不过是场人生,人人都要来,人人都要走。如此,释怀。

评分有人拿萧红的作品与张爱玲做比。张爱玲的文字华丽尖锐,一针见血,小刀子一样戳人心肺。萧红……最起码《呼兰河传》中没有这种情感,只有对故土的热爱与回望,对儿时生活的怀想。萧红热爱生活,才会在临终写“半生尽遭白眼冷遇……身先死,不甘,不甘”。她写风俗,写人生,很像林海音写的《城南旧事》,活在记忆中的,是再也回不去的故乡。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2025 onlinetoolsland.com All Rights Reserved. 本本书屋 版权所有