具体描述

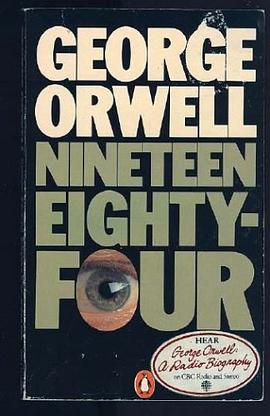

奥威尔置身历史的一端,告诉我们另外一端的情景。他先写出将要发生的一切,继而大家如同他笔下的温斯顿、茱莉娅、奥布兰、帕森斯和其他人物那样,去活或者去死。《一九八四》描写的不是世界的某一阶段,而是最终结局。

作者简介

乔治·奥威尔(George Orwell,1903—1950),原名埃里克·阿瑟·布莱尔(Eric Arthur Blair),英国作家、新闻记者、社会评论家,著名的英语文体家。他在小说中创造的“老大哥”、“双重思想”、“新话”等词汇都已收入权威的英语词典,甚至由他的名字衍生的一个形容词“奥威尔式”不断出现在报道国际新闻的记者笔下,足见其作品在英语国家影响之深远。

目录信息

读后感

乔治奥威尔的《1984》是一本已经被研究得透烂的书,但不管政治学家将其剖析得如何不留余地,我依然想写写合上书那一刻自己心中难以言喻的复杂感受,自己的体会哪怕再重复毕竟也是自己经历过的。这是一种奇妙又难得的阅读体验,就像是被一股巨大又庞杂的情绪充斥,一时间想到书...

评分《一九八四》的伟大是不用任何废话的,因为它本身就是一个伟大的预言。甚至有人称这本书为“社会政治幻想小说”。 和我对《动物庄园》的评价一样,中国人喜欢《一九八四》是不言而喻的,因为他们有着非常切身的体会。以至于我总是怀疑,《一九八四》能够在中国出版,都是一件令...

评分 评分人类必然会疯癫到这种地步,即不疯癫也只是另一种形式的疯癫。 ——帕斯卡尔 1984是不凡的一年。它是乔治•奥威尔的反乌托邦力作《1984》里,故事发生的背景时间。同在这一年,堪称20世纪末最伟大的思想家的福柯死于艾滋病。在同一段时间读了两人的书,又偶然...

评分用户评价

预言家

评分封面做得真漂亮

评分这不仅仅是在描述1984,而是在描述我们生活中的每一天,每一年!!!

评分预言家

评分悼念孙仲旭先生,享年41岁,英年早逝

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 onlinetoolsland.com All Rights Reserved. 本本书屋 版权所有