论革命 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2025

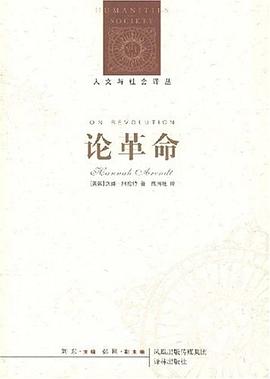

汉娜·阿伦特(1906—1975)美籍德国犹太哲学家,曾师从于海德格尔和雅斯贝尔斯,在海德堡大学获得博士学位。自1954年开始,阿伦特先后在美国加利福尼亚大学、普林斯顿大学、哥伦比亚大学、纽约布鲁克林学院开办讲座;她还担任过芝加哥大学教授、社会研究新学院教授。阿伦特以《极权主义的起源》(1951)、《在过去和未来之间》(1961)和《论革命》(1963)为代表的一系列著作,及其天才的洞见和隽永的智慧,为当代政治哲学做出了卓越的贡献,成为二十世纪政治思想史上令人瞩目的人物。

- 汉娜·阿伦特

- 政治哲学

- 政治学

- 阿伦特

- 革命

- 政治

- 哲学

- 论革命

本书围绕法国大革命和美国革命,从政治生活的现象学方法和指导两场革命的不同理论入手,深度剖析了两场革命的差异,表达了作者“以自由立国”的共和主义思想。作者指出了法国大革命目标的偏移,即从“以自由立国”转向了对社会问题的控诉;而美国革命思虑的着眼点一开始就是政治形式的构建,它能确保引进不同的观点和立场,体现更多人或群体的声音和利益。尽管美国革命深深地影响了法国大革命,结果却有云泥之别。

具体描述

读后感

论革命 汉娜·阿伦特,陈周旺 译,译林出版社,2011年2月版。 在政治上,这种新的、典型的现代哲学的谬误,就相对简单了。它在于不是根据行动者和当局者,而是从袖手旁观的局外人立场出发来描述和理解整个人类行动的领域。但是这种谬误由于其内在的一些真理性而相对难以觉察。...

评分 评分还不曾完整地看到书,只看到了别人书评里提到的一部分内容,却只觉这般似曾相识。喜的是,自己竟然可以如此一位先哲的思考不谋而合;悲的是,恐怕她已经把我想说的话都说了。 我也认为,衡量大革命成功与否的标准,不在于是否摧毁了王权,而在于是否扩大了公众的...

评分对照着英文看,主要是为了提高阅读的效率。但是书里影响到理解的错漏还是挺多的,就从今天不定期稍稍注释修改一下吧。 页码一为英文书,二为中文书。 一为英文原文,二为译文。 281,264 'Not to be born prevails over all meaning uttered in words; by far the second-best ...

评分用户评价

重读。阿伦特指出,法国革命的最大失误,就是将本属与政治范畴的革命,偏转到社会生计领域,结果没能够构造公共空间,最终堕入上克下的专制轮回。而后法国革命的悲剧,恰是把1789当作革命的唯一样板,遗忘了充满着古典政治意味的美国革命。

评分认真阅读了导言,第一、四、五章,其他地方匆匆浏览。法国沉溺于寻求绝对性,以绝对的人民主权取代绝对君权的结果是陷入立宪权威的恶性循环;而美国立基于立约自治的全新传统,以罗马建城精神为范本,用开端本身赋予制宪权威,在立国时刻组建全新的权力体系,成为“以自由立国”的典范。这一对制宪权问题的解决看起来比施密特想象的主权决断要高明得多。最精彩的在于阿伦特求诸古典资源,对“权力”和“自由”概念做了重新阐释:与以“压迫”和“强制”为核心的概念不同,权力被理解为人类集体联合起来以追求共同事业的力量;“自由”与“解放”做出了区分,解放是恢复固有的人的权利与自由,自由则意味着人民进入公共领域掌握政治权力,以自由立国(而非单纯的解放)才是革命的目的。屡屡引用、探讨希腊罗马基督教的内容,典雅深邃,不敢说读懂了多少。

评分读了两遍还是没读懂……我该给自己跪了还是给阿伦特跪了……

评分减两星是因为翻译,和过去与未来之间、人的境况比比吧。

评分精神享受。。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2025 onlinetoolsland.com All Rights Reserved. 本本书屋 版权所有