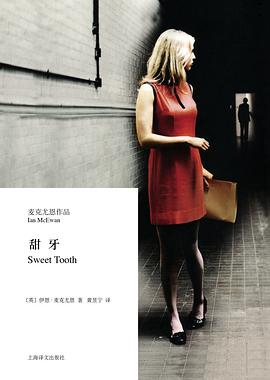

甜牙 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2025

伊恩•麦克尤恩,1948年生,英国当代著名作家。1976年以处女作短篇小说集《最初的爱情,最后的仪式》成名,并获当年毛姆奖。此后佳作不断,迄今已出版十几部既畅销又获好评的小说,其中《阿姆斯特丹》获布克奖,《时间中的孩子》获惠特布莱德奖,《赎罪》获全美书评人协会奖。近年来,随着麦克尤恩在主流文学圈获得越来越高的评价,在图书市场上创造越来越可观的销售记录,他已经被公认为英国的“国民作家”,他的名字已经成为当今英语文坛上“奇迹”的同义词。

- 伊恩·麦克尤恩

- 小说

- 英国文学

- 英国

- 外国文学

- 麦克尤恩

- 上海译文出版社

- 文学

像麦克尤恩近年来的其他小说一样,《甜牙》也是那种情节与其所处的时代咬合得格外紧密的作品。表层的第一人称叙述者是一位出身教会保守家庭,在剑桥读书时又被年迈的教授兼情人招募到军情五处的女特工。尽管塞丽娜只是职位最低且倍受女性歧视政策压制的文职助理,她仍比一般的女性更有条件叙述英国七〇年代的整体状况,毋宁说是腹背受敌的社会困境——冷战意识大面积渗入普通人的生活,爱尔兰共和军的恐怖活动和全国性罢工运动此起彼伏,中东危机导致能源匮乏,嬉皮士运动退潮,将一大批精神幻灭、身体困倦的青年扔在了沙滩上。

作为五处中惟一热衷于读小说的“女文青”,而且“碰巧”长着仿佛直接从小说中走出来的身材和相貌,塞丽娜接受了一项特殊任务:“甜牙行动”旨在以间接而隐蔽的方式资助那些在意识形态上符合英国利益且对大众具有影响力的写作者,而塞丽娜负责接近并引诱其加盟的是这项行动中惟一的小说家,汤姆•黑利。

汤姆和塞丽娜相爱了,爱得步步为营,爱得亦真亦假,爱得绝处逢生。但你猜中了开头,却未必能猜到结尾。阅读《甜牙》的快感之一就是等待结尾向前文的反戈一击,等待充盈在文本中的那些关键词——政治与文学、间谍与作家、读者与作者、欺骗与爱情——如何被赋予崭新的意义。你会看到,那些你在前面的情节中已经熟识的人物及其相互关系,怎样在突然间都站到了镜子的另一面,怎样在叙事光芒的照耀下产生别样的张力。

具体描述

读后感

原文地址:http://www.qh505.com/blog/post/5473.html 我们俩都在告密。你欺骗我,我刺探你。整个过程真是有滋有味,我想你也算是自食其果。我完全相信,我可以把此事塞进一本书的封皮,从我的立场出发,把你写出来,写完了便一刀两断。 ——《22》 第22节,最后一章,是伊恩·...

评分在kindle 上看书,字体小,加之麦克尤恩比较难理解的长句,看完整本书我还是不知道他想要说些什么。 女主人公繁琐的叙述持续了整部小说,知道最后一刻被一个类似于《赎罪》的结局打破。到底是谁在欺骗谁?谁被骗了? 你是谁眼中的风景,是谁故事中的主角?

评分 评分伊恩·麦克尤恩的最新小说《甜牙》是一部以间谍为背景的小说家故事,情节设置在上世纪七十年代的英国。单纯的塞丽娜被招募到军情五处担任女特工,她被分配到一项任务——引诱小说家汤姆·黑利与军情五处合作,这就是“甜牙行动”。虽然是最低的文职,但爱读小说的癖好让她感...

评分用户评价

结尾即开头,豁然开朗!中间的三个短篇爱不释手,伊恩麦克尤恩的杰作令人着迷。

评分这本太好看。说麦克尤恩不好看的人只说的出“他永远是一个三流作家”这样的套话,说不出任何一个像样的理由,可是说他好看的人,却有无数夸赞他的理由。

评分对不起我是作者脑残粉 // 译序大剧透,差评【顺便一说,好多译作的译序都应该消失消失消失,直接进入正题不好吗

评分虽然有大的政治背景和公共事件,不过伊麦总让人感到一种私人的爱,女主的一些细节会让我想到自己,恰如伊麦借女主之口说:我是那种层次最低的读者。我只想要我自己的世界,还得把我自己嵌进去,然后塑成巧夺天工、触手可及的形状,再交还到我手里。

评分虽然有大的政治背景和公共事件,不过伊麦总让人感到一种私人的爱,女主的一些细节会让我想到自己,恰如伊麦借女主之口说:我是那种层次最低的读者。我只想要我自己的世界,还得把我自己嵌进去,然后塑成巧夺天工、触手可及的形状,再交还到我手里。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2025 onlinetoolsland.com All Rights Reserved. 本本书屋 版权所有