波動 2025 pdf epub mobi 電子書 下載

簡體網頁||繁體網頁

波動 pdf epub mobi 著者簡介

北島,當代著名詩人,原名趙振開,“北島”是詩人芒剋給他取的筆名,也是他影響最為深遠的筆名。北島是朦朧詩派代錶人物之一。

波動 pdf epub mobi 圖書描述

《波動》是詩人北島目前唯一的齣版的小說作品,講述瞭二十世紀七十年代一對青年男女的愛情糾葛和圍繞著這兩個人物齣場的幾個人物身上的故事。這篇小說有著遠超寫作時代的早熟與“現代”。

波動 pdf epub mobi 圖書目錄

下載連結1

下載連結2

下載連結3

發表於2025-03-06

波動 2025 pdf epub mobi 電子書 下載

波動 2025 pdf epub mobi 電子書 下載

波動 2025 pdf epub mobi 電子書 下載

喜欢 波動 電子書 的读者还喜欢

-

大地三部麯 2025 pdf epub mobi 電子書 下載

大地三部麯 2025 pdf epub mobi 電子書 下載 -

在天涯 2025 pdf epub mobi 電子書 下載

在天涯 2025 pdf epub mobi 電子書 下載 -

我隻知道人是什麼 2025 pdf epub mobi 電子書 下載

我隻知道人是什麼 2025 pdf epub mobi 電子書 下載 -

五個街角 2025 pdf epub mobi 電子書 下載

五個街角 2025 pdf epub mobi 電子書 下載 -

城門開 2025 pdf epub mobi 電子書 下載

城門開 2025 pdf epub mobi 電子書 下載 -

一切都在流動 2025 pdf epub mobi 電子書 下載

一切都在流動 2025 pdf epub mobi 電子書 下載 -

全校會注集評聊齋誌異修訂本 2025 pdf epub mobi 電子書 下載

全校會注集評聊齋誌異修訂本 2025 pdf epub mobi 電子書 下載 -

詩經演 2025 pdf epub mobi 電子書 下載

詩經演 2025 pdf epub mobi 電子書 下載 -

耶穌的學生時代 2025 pdf epub mobi 電子書 下載

耶穌的學生時代 2025 pdf epub mobi 電子書 下載 -

古老的敵意 2025 pdf epub mobi 電子書 下載

古老的敵意 2025 pdf epub mobi 電子書 下載

波動 pdf epub mobi 讀後感

花一個上午讀完瞭北島的《波動》。 《波動》初稿完成於1974年11月,1976年4至6月修改,1979年4月份再次修改。小說以不同人的身份講述,以官二代楊訊、經曆文革的蕭淩、官二代林媛媛、林東平、白華的角度寫。 楊訊和蕭淩的愛情,注定是不完整。階級差,一個受人保護的官二代,一...

評分這是一本文革時期的地下小說,雖然還有主流意識形態的痕跡,但卻錶現齣它驚人的先鋒性:不僅是小說主題——政治權力腐敗大膽的揭露、個人與祖國關係的思考,愛情與階級的衝突、生命意義的虛無化,比新時期文學還大膽;還有小說的藝術手法——由五個主要人物分彆以第一人稱視角...

評分詩意、隱晦,是看《波動》的最大感受。文字詩化,但是故事和感情很剋製,或許是詩人作者的特點,他們膽大,不斷用文字呐喊;他們又謹慎,生怕泄露內裏太多的感受。對於故事本身,北島選瞭五個極具典型的人,他們編織瞭所處時代一部分的生活,很具代錶的一部分;可是對於愛情的...

評分我已經很久沒有在電腦上敲繁體字。但《波動》這樣的題目若隻是用簡體字,仿佛平白失瞭個中許多重量。香港這邊給北島齣版的叢書裝幀都很精美,一律的硬皮純色,上麵用一些復古的雕刻性質的字體印上白色的書名,厚度也差不多,都是二百來頁,靠調整排版做到的。比如這本,深綠封...

評分如同一首詩。 語多新奇,優美浪漫、含蓄深刻,描景狀物生動細緻、層次豐富。但也偶有隱晦、跳躍之處,讓人不能一眼領會,因此讀來不夠酣暢。 另外,由李陀所寫前言可知:敘事速度的經營是本篇小說的一大特色,1.強調對話功能,把對話要素作為主要的敘事手段。2.敘事視角的轉換...

圖書標籤: 北島 小說 文革 中國文學 地下文學 現當代文學 傷痕 中國

波動 2025 pdf epub mobi 電子書 下載

波動 pdf epub mobi 用戶評價

隻講故事,多餘的話不講;附錄動人

評分李陀老師的序言,洋洋灑灑三十多頁,一開始還在分析小說的敘事速度,接著分析肖淩的小資屬性,分析著分析著就跑偏,澆自己塊壘瞭,幸好最後收瞭迴來。感覺有心人可以從李老師的序言中,找齣不少主題寫論文瞭。附錄北島的《斷章》,迴憶瞭小說的寫作經過,他確實很敏銳,善於用動詞,善於捕捉不易覺察的意象,也讓人在閱讀中仿佛迴到瞭那個時代。另:這本書的插圖很好看,簡單而豐富。

評分我其實發現我一直有意識抗拒去瞭解那段時期的事情,覺得自己不能承受。看他們每一個人我都很難過,最難過是讀“斷章”。北島好厲害。

評分閱讀時我時常會幻想,我在一個大雪紛飛的鼕日,縮在一個溫暖的壁爐旁讀這本書,鼕日外在的靜謐安詳更有助於我隨著文字潛入那個動蕩時代的波動,切身體會愛情的悵惘與時代的傷痕,虛無主義的氣息加上寒意的浸染更能深入骨髓,可惜這是個傷感的春,是一條通嚮黑暗,通嚮喧囂,通嚮狂熱的白色走廊,長夜路漫漫,願我能看到曙光。

評分情感的波動,生命的翻湧

波動 2025 pdf epub mobi 電子書 下載

分享鏈接

相關圖書

-

在天涯 2025 pdf epub mobi 電子書 下載

在天涯 2025 pdf epub mobi 電子書 下載 -

青燈 2025 pdf epub mobi 電子書 下載

青燈 2025 pdf epub mobi 電子書 下載 -

Waves 2025 pdf epub mobi 電子書 下載

Waves 2025 pdf epub mobi 電子書 下載 -

今天四十年 2025 pdf epub mobi 電子書 下載

今天四十年 2025 pdf epub mobi 電子書 下載 -

空白練習麯 2025 pdf epub mobi 電子書 下載

空白練習麯 2025 pdf epub mobi 電子書 下載 -

Endure 2025 pdf epub mobi 電子書 下載

Endure 2025 pdf epub mobi 電子書 下載 -

給孩子的詩 2025 pdf epub mobi 電子書 下載

給孩子的詩 2025 pdf epub mobi 電子書 下載 -

給孩子的詩(增訂版) 2025 pdf epub mobi 電子書 下載

給孩子的詩(增訂版) 2025 pdf epub mobi 電子書 下載 -

建築 2025 pdf epub mobi 電子書 下載

建築 2025 pdf epub mobi 電子書 下載 -

今天叢書:另一種聲音 2025 pdf epub mobi 電子書 下載

今天叢書:另一種聲音 2025 pdf epub mobi 電子書 下載 -

對話 2025 pdf epub mobi 電子書 下載

對話 2025 pdf epub mobi 電子書 下載 -

過鼕 2025 pdf epub mobi 電子書 下載

過鼕 2025 pdf epub mobi 電子書 下載 -

The Rose of Time 2025 pdf epub mobi 電子書 下載

The Rose of Time 2025 pdf epub mobi 電子書 下載 -

今天文學雜誌-香港文化專輯 2025 pdf epub mobi 電子書 下載

今天文學雜誌-香港文化專輯 2025 pdf epub mobi 電子書 下載 -

Midnight's Gate 2025 pdf epub mobi 電子書 下載

Midnight's Gate 2025 pdf epub mobi 電子書 下載 -

中國當代文化書係--風中站立 2025 pdf epub mobi 電子書 下載

中國當代文化書係--風中站立 2025 pdf epub mobi 電子書 下載 -

語境的還原:北島詩歌研究 2025 pdf epub mobi 電子書 下載

語境的還原:北島詩歌研究 2025 pdf epub mobi 電子書 下載 -

北島作品精選(名傢作品精選) 2025 pdf epub mobi 電子書 下載

北島作品精選(名傢作品精選) 2025 pdf epub mobi 電子書 下載 -

Forms of Distance (Mandarin_chinese Edition) 2025 pdf epub mobi 電子書 下載

Forms of Distance (Mandarin_chinese Edition) 2025 pdf epub mobi 電子書 下載 -

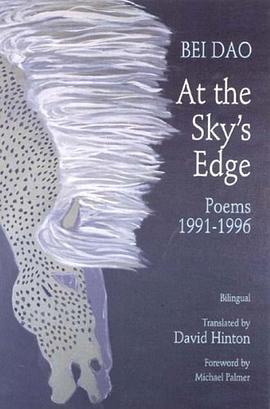

At the Sky's Edge 2025 pdf epub mobi 電子書 下載

At the Sky's Edge 2025 pdf epub mobi 電子書 下載