具体描述

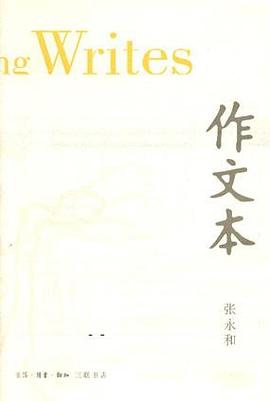

《电影书写札记》是布烈松唯一的著作,是作者二十余年对“电影书写”进行的点点滴滴思考的集结。作者认为“电影书写”与时下的电影不同。电影是一种舞台剧的再现,抹杀了摄影机的独特性。而摄影机的精彩之处不在于复制舞台剧,而在于它严格捕捉到肉眼见不到而又为电影作者提供了极具潜力的组合要素,让电影作者可以通过各种影像及声音的组合,令镜头所捕捉的现实片从现实的层面转化为真的层次。所以,作者视演员为模特,他们的作用不是演活某个角色,而是让人们通过他们的不露痕迹的言行进入他们的内心存在状态,这远比实际的戏剧冲突更能感动人。与其说影像再现了某种现实,倒不如说它们激发了某种想像。因此看似平谈的影像在适当的组合下就会造出神奇。作者不困于电影题材,更揭示了其他创作活动。其反思由技进手道,阐述预知、等待、诱导、亲近等艺术,颇具电影伦理学之论。

作者简介

罗贝尔·布烈松(Robert Bresson)是法国电影大师。中学毕业后从事绘画, 30年代起参与电影制作。到80年代共拍成包括《贞德的审判》、《梦者四野》等十三部经典名作。他的“电影书写”理念及实践使他高居电影史殿堂的宝座。

目录信息

读后感

去掉我积累的错误和虚假。认识我的手段,掌握这些手段。 我的手段愈多,善用手段的能力愈减。 控制准确性。让自己成为一件准确的工具。 不可有执行人员的心。每拍一个镜头,要在我已有的想象上觅放新盐。 模特儿: …… 重要的,不是他们向我显露的,而是他们向我隐藏的,...

评分布列松说:舞台上,演员创造性的简化尤其高贵和存在理由。 影片里,这种简化消除抹杀演员身为人的复杂性,随而抹杀他真正“自我”的种种矛盾和隐晦。 吴昊昊说:让演员扩大其形式,让导演拍摄儿童电影,思考留给孩子般的观众。 布列松消除演员的表演,反传统,告诉大家西方也在...

评分电影作为一种舞台剧的再现,重重地蒙扼了摄影机的独特性。在上世纪30年代正当罗贝尔·布烈松丢掉画笔,准备用镜头绘色世界之时,电影还是一张死灰色的脸。而对布烈松来说电影就似梦般新鲜神往,他说“我梦见我的影片在目光下自己逐渐形成,像画家永远新鲜的画布。”他不是...

评分1、 去掉我积累的错误和虚假。认识我的手段,掌握这些手段。 2、 我的手段愈多,善用手段的能力愈减。 3、 控制准确性。让自己成为一件准确的工具。 4、不可有执行人员的心。每拍一个镜头,要在我已有的想象上觅放新盐。即时创新(或再创新)。 21、电影书写的影片,藉影像与声...

用户评价

这本书的语言风格对我来说也极具吸引力。它不像某些影评那样,刻意地追求华丽的辞藻,而是以一种朴实却又充满力量的文字,传递着他对电影的热爱。我喜欢它在描述某个场景时,那种画面感十足的笔触,仿佛我正坐在他身边,一同观看。同时,他又能在看似平淡的叙述中,融入深刻的哲思。这使得阅读过程充满了一种“惊喜”,总能在下一秒感受到作者思想的深度和广度。

评分这本书最打动我的地方在于,它让我看到了电影的“温度”。许多影评或许会聚焦于导演的技巧、演员的表演,但《电影书写札记》却更关注电影如何触及人心,如何唤醒我们内心深处的情感。我记得有一篇札记,详细描述了作者在某个雨夜观看一部老电影时的情景,那种氛围、那种情绪,我仿佛也身临其境。他没有过多地分析影片的叙事结构,而是将笔墨放在了影片如何勾起他年少时对孤独的感悟,如何让他重新审视人生的某些选择。这种细腻的笔触,让我觉得这本书不仅仅是一本关于电影的书,更是一本关于“人”的书,关于我们如何通过电影来理解自己,理解世界。

评分《电影书写札记》让我对“评论”这两个字有了更深的理解。它不是一种批判,也不是一种赞美,而是一种交流,一种理解,一种共鸣。作者在书中写到,他写这些札记,是为了与那些同样热爱电影的人,分享那些让他心动的瞬间。我感觉自己就是他所要找寻的那个“同路人”。在阅读的过程中,我时常会因为书中某个观点而陷入沉思,或者因为某个情节而感到热血沸动,仿佛书中的情绪也同样传递给了我。

评分《电影书写札记》对我最大的改变,或许在于它让我变得更加“主动”地去观看电影。过去,我可能只是被动地接受信息,而现在,我会在观看前,怀着一种探索的心情,去寻找电影中那些值得我深入思考的细节。它也让我明白,观看电影不仅仅是时间的消遣,更是一种精神的滋养,是一种对美好事物追求的过程。

评分作为一名不算资深的影迷,我常常在观看完一部影片后,陷入一种“不知如何言说”的困境。《电影书写札记》恰好填补了这一空白。它提供的并非是套路化的影评模板,而是为我打开了一扇全新的视角。我被书中对不同类型电影的独到见解所折服。它不会简单地告诉你一部电影好不好看,而是会深入探讨这部电影的“灵魂”所在,它为何能够打动一部分人,又为何会让另一部分人感到疏离。作者的文字充满了智慧的光芒,总能在不经意间点亮我那些模糊的观影感受,让我能更清晰地表达自己对电影的理解。

评分总而言之,《电影书写札记》是一本能够让你在阅读后,立刻想要拿起遥控器,重新去观看那些曾经让你留下深刻印象的电影的书。它不是一种剧透,也不是一种总结,而是一种“重新发现”的邀请。我会在读完后,去寻找那些被作者提及但自己尚未观看的影片,然后带着这本书提供的视角,去体验那些全新的惊喜。这本书,确实是一次难得的观影与阅读的双重盛宴。

评分第一次翻开《电影书写札记》,就有一种莫名的亲切感。我知道,这本书与我一样,是热爱电影的人,它并非简单地罗列影片,也非枯燥地分析镜头语言,而是以一种更具生命力的方式,与读者进行一场关于电影的深度对话。我被它开篇那段关于“电影是什么”的诘问深深吸引。作者没有给出一个标准答案,而是引导着我去思考,去感受,去追寻自己心中那份对影像的独特理解。它不像那些学院派的评论文章,充满着晦涩难懂的术语,反而像一位老友,娓娓道来,分享着他与电影相遇的点点滴滴。

评分让我印象深刻的是,书中并没有回避电影的“不完美”。作者会坦诚地谈论他认为某些电影的不足之处,但他表达的方式却充满了尊重和善意。他不是去批评,而是去分析,去探讨为何这部电影未能达到预期的效果,或者在某个方面可以做得更好。这种客观公正的态度,让我觉得作者是一位真正的智者,他懂得欣赏,也懂得如何建设性地提出自己的看法。

评分这本书就像一本私人电影日记,但它又远远超出了私人日记的范畴。作者将自己的观影体验、思考和感悟,用一种非常个人化的方式呈现出来,但这种个人化却具有普遍的感染力。我会在读到某个关于人生抉择的电影片段时,联想到自己曾经的某个时刻,然后带着对电影的理解,去反思那段经历。这种将电影与人生巧妙结合的写法,让这本书拥有了超越媒体本身的价值。

评分读《电影书写札记》的过程中,我有一个非常奇妙的体验,那就是它让我开始重新审视自己过去的观影习惯。过去,我可能更注重影片的娱乐性,或者某个明星的号召力。但这本书让我意识到,每一部电影背后都蕴含着创作者的心血和对世界的独特表达。作者在书中分享了他为了理解某部电影而进行的“田野调查”,他会去了解电影的拍摄背景,去研究导演的创作理念,甚至去探访电影中的真实场景。这种严谨而又不失热情的态度,让我深受启发,也让我开始更加尊重每一部电影的创作过程。

评分每个时期看都有变化,但布大爷真的是极品呀!

评分“为满足期待而创造期待。”“因要跟随果。”反舞台剧比较像新浪潮。模特儿达到布列松所要求的能够抗拒表达的冲动,运用机械性动作把情绪完全封闭于自身境界的难度绝不亚于方法派演员所谓锤炼演技。布列松出于自己的艺术标准而对于模特儿的剥削控制比一般演员受到的大得多,从某种意义上说,布列松也比那些平庸导演独断专行得多。当然,这也是出于追求艺术精益求精的必要。

评分2013.3.9还行。略琐碎。

评分自成体系

评分做了很多摘抄的。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 onlinetoolsland.com All Rights Reserved. 本本书屋 版权所有