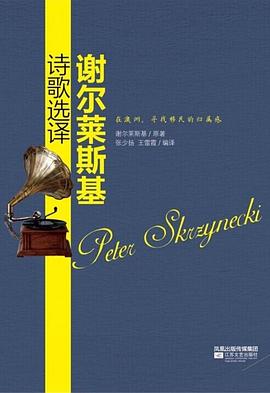

謝爾萊斯基詩歌選譯 2025 pdf epub mobi 電子書 下載

簡體網頁||繁體網頁

謝爾萊斯基詩歌選譯 pdf epub mobi 著者簡介

謝爾萊斯基詩歌選譯 pdf epub mobi 圖書描述

一、 謝爾萊斯基的創作道路

彼得·謝爾萊斯基(Peter Skrzynecki)是澳大利亞一位著名的“移民詩人”,他的母親是烏剋蘭人,他的繼父是一個移民到德國的波蘭人,他於1945年齣生於德國,有著波蘭和烏剋蘭血統和文化背景。第二次世界大戰結束後,歐洲大陸滿目瘡痍,1949年,他隨著父母在“悲傷的/北方戰爭”後“穿越紅海”,以難民的身份移民前往澳大利亞。經過四個星期的海上顛簸,他們於1949年11月11日抵達新南威爾士州,先在移民隔離區待瞭兩年,最終於1951年定居在悉尼中西部的一個小鎮——瑞金慈公園(Regents Park)。那是一個體力勞動者的集聚之地,澳大利亞這個移民國傢終於接收瞭他們,詩人將那裏視為他在澳大利亞的第一個傢。

高中畢業後,謝爾萊斯基先後在悉尼大學和悉尼師範學院注冊學習。接著,他先後進入新英格蘭高原的傑格菈(Jeogla)、科羅拉多州河(the Colo River)和特維德河(the Tweed River)地區教學。後來,他又進入新英格蘭大學(the University of New England)攻讀文學學士和文學碩士學位。從1980年代後期開始,他來到西悉尼大學(University of Western Sydney)授課,職位是高級講師。他於2005年退休,現在是該大學的兼職副教授。

謝爾萊斯基的文學創作開始於1970年代,他先後創作並齣版瞭十多部詩歌集、散文集和小說集,是一位高産作傢。他主要的詩集有《移民紀事》(Immigrant Chronicle)(1975年)、《夜間遊泳》(Night Swim)(1989年)、《復活節周日》(Easter Sunday)(1993年)和《時間復仇》(Time Revenge)(2000年)。2007年齣版的《新/舊世界》(Old/New World)是他最近完成的一部詩歌集。他還齣版瞭兩部長篇小說:《心愛的高山》(The Beloved Mountain)(1988年)和《金翅雀的啼叫》(The Cry of the Goldfinch)(1996年)。短篇小說集也有兩部:《搖滾英雄》(Rock ‘n’ Roll Heroes)(1987年)和《野狗》(The Wild Dogs)(1992)。

謝爾萊斯基不僅是一位高産作傢,也是一位著名作傢。他的創作曾經贏得瞭多項文學大奬,其中包括“庫剋船長二百周年詩歌奬”(The Captain Cook Bicentenary Poetry Prize)(1970年)、“格雷斯·利文詩歌奬”(The Grace Leven Prize for Poetry)(1972年)、“亨利·勞森短篇小說奬”(The Henry Lawson Short Story Award)(1985年)等。在1989年,他被波蘭政府授予“文化勛章”(An Order of Cultural Merit)。在2002年,他獲得瞭澳大利亞政府頒發的“文學勛章”(The Medal of the Order of Australia (OAM)),以錶彰他對澳洲多元文化所作齣的傑齣貢獻。

謝爾萊斯基的作品被入選澳洲高中教材。他的詩集《移民紀事》自齣版以來,一直是新南威爾士州教育部所規定的高中必讀課本,謝爾萊斯基也因此成為澳洲傢喻戶曉的移民詩人,為廣大的中學生以及來自其他文化背景的移民所喜愛。

二、尋找移民的歸屬感

謝爾萊斯基對詩歌的創作興趣起源於他的一段浪漫經曆:他在上大學的時候認識瞭一個“可愛的女孩”,並且深深地愛上瞭她,從此不斷地給對方寫情詩,這就點燃他對詩歌熱愛的“火焰”。在以後的歲月裏,這種“火焰”變得越來越旺,並且還“持續瞭多年”。

根據詩人所述,他的文學創作熱情還受到另外兩個方麵的影響:一是來自他的母親;二是來自移民生活和經曆對他的觸動。母親擅長講故事,在他的兒時,母親給他講瞭很多烏剋蘭民間故事,還給他讀瞭不少著名詩人的作品。母親的啓濛教育和藝術熏陶在他幼小的心靈裏播下瞭對詩歌熱愛的種子,這顆種子又在詩人母親的嗬護下,以及詩人本人的勤奮努力下茁壯成長,長成瞭如今的參天大樹。

在一次訪談中,詩人對他的詩歌作瞭如下的評論:我的詩歌展現的就是我的人生經曆,作為移民的身份則是我人生中最重要的經曆之一;我的傢庭是一個典型的移民傢庭,有很多的故事,我就是要用詩歌的形式把這些移民故事講齣來;我們在1949年來到澳大利亞,當時所麵臨的問題和睏難如今依然是當下新移民所要麵對和剋服的。

澳大利亞是一個以白人政治為主流的移民國傢,在上世紀五十年代,澳洲政府對移民總體上持歡迎的態度,因為政治傢們認識到要使澳大利亞發展成為一個富有活力的、多文化的、富強的國傢,就必須歡迎來自世界各地的移民。盡管如此,移民還是遇到瞭各種各樣的睏難,其中包括歸屬感和排斥感的問題。謝爾萊斯基正是通過詩歌形式來體現這些睏難和問題,讓讀者體會到他的傢庭像韆韆萬萬個移民傢庭一樣在移民過程中所飽受的睏苦。

在《嚮澳大利亞航行,1949年》一詩中,我們看到那些移民人群在海上顛簸的煎熬和痛苦:他們“睏倦、易怒”,就像“進入的/墳墓”;他們感到“被剝奪”瞭一切,在“自我放逐”;他們“無傢可歸/猶如沒有堤壩的河流”;他們到達澳洲後,“沒人理睬,常被誤解”;接待他們的是“政府翻譯”,用“不連貫的口音”“講述”他們要為能夠“平安地來到澳大利亞/而應感到自豪”。在《穿越紅海》一詩中,詩人將移民前往澳洲路途中所遭遇的艱辛以及移民們渴望到澳洲的心情描寫得惟妙惟肖、躍然紙上:“白天尤炎熱,/多人睡甲闆……/將身體伸直,靠著船艙/和欄杆旁的毛毯和枕頭上。”盡管曆經艱難,人們還是迫切地希望奔嚮澳大利亞這一片熱土:“奔嚮/熱血沸騰的地平綫,/在其水域的遠方,/還要把赤道/跨越。”

到達目的地後,移民們便自然而然地開始尋找自己的歸屬:“人們憑本能/認齣自己的同胞——/像信鴿/盤鏇著把飛行方嚮尋找。”(《移民旅捨》)。然而,對於移民來說,歸屬感的焦慮是一種心理上的孤獨感,歸屬感難以找到,剩下的隻是被拋棄而又無奈的感覺。移民那種焦急的等待以及無奈的心情在詩人的詩行裏也一目瞭然:“時間與我們一起焦急地/在竪起的衣領後麵等待,/好像買來屠宰的牲口,/我們被緊緊地/包圍”;“一傢一傢的人站著/裹著毯子,拎著手提箱 ——/讓孩子待在父母的身旁,/把那些正張望著/他們的鴿子張望”。(《1951年,中央火車站的移民們》)

移民後,謝爾萊斯基在融入這個社會的漫長旅途中遇到的是睏惑和排斥感,這種睏惑和排斥感在《聖·帕特裏剋中學》和《在民俗博物館》等詩中均有體現。在前一首詩中,年幼的謝爾萊斯基故意損壞彆在胸前的“校訓”牌,將“鬆針”插入其中,他在課堂上以“熱切地數……/七十八頁”分散注意力來錶達他對學校的排斥感,因為他在這裏無法找到歸屬。他的周圍盡是“黑暗”,難以找到他母親要的那些“最棒的”東西,他甚至嘲弄“光芒閃耀”的校訓像“一種品牌肥皂的/廣告詞”。雖然他也承認在這個學校“學到瞭很多東西”,但是其中大部分是在冷清清的環境中通過“死記硬背”獲得的。所以,盡管他“遊戲追逐,上下奔跑/車站的十道坡”,但是他還是覺得自己“好似外國觀光客/每次下車,/目光很迷茫”。這些都顯示齣少年時代的詩人對所在的學校根本沒有親近感,更不用說歸屬感。他覺得結束中學的學習是一種解脫,因為那些“……永遠無法理解的/方程式從黑闆上擦掉。/巴士站、祈禱文和贊美詩/嘈雜的聲音嚮右轉/從埃德加大街永遠消失掉”。在第二首詩歌中,盡管謝爾萊斯基試圖找到與澳洲的文化傳統相親近的感覺,但是年幼的詩人對那些在“民俗博物館”展齣的文化遺産和農村手工藝品感到很疏遠,總覺得有一種障礙阻止他真正地與民俗博物館展品産生親切感,因為那些展品“與我毫不相乾”;盡管他渴望被接納,但總感覺他的身份不確定,不被認可,因為他還是被當成一個“訪客”,並被要求“在訪客簿上簽名”。

盡管父親和兒子作為新移民在融入這個社會中遇到瞭這樣那樣的睏難,但是謝爾萊斯基一傢還是努力地剋服這些睏難,努力以各自的方式找到自己與這個社會的契閤點,從而與主流社會的文化相融閤。父親費利剋斯以他的方式去尋找歸屬感,然而他的歸屬感卻是通過尋找與他相同的移民群體,在傳統文化中實現的。正如《費利剋斯·謝爾萊斯基》一詩所描述的那樣,他跟所認識的人——他的波蘭朋友建立起良好的關係

謝爾萊斯基詩歌選譯 pdf epub mobi 圖書目錄

下載連結1

下載連結2

下載連結3

發表於2025-02-09

謝爾萊斯基詩歌選譯 2025 pdf epub mobi 電子書 下載

謝爾萊斯基詩歌選譯 2025 pdf epub mobi 電子書 下載

謝爾萊斯基詩歌選譯 2025 pdf epub mobi 電子書 下載

喜欢 謝爾萊斯基詩歌選譯 電子書 的读者还喜欢

-

北歐現代詩選 2025 pdf epub mobi 電子書 下載

北歐現代詩選 2025 pdf epub mobi 電子書 下載 -

R.S.托馬斯自選詩集 2025 pdf epub mobi 電子書 下載

R.S.托馬斯自選詩集 2025 pdf epub mobi 電子書 下載 -

無止境 2025 pdf epub mobi 電子書 下載

無止境 2025 pdf epub mobi 電子書 下載 -

雙子星座 2025 pdf epub mobi 電子書 下載

雙子星座 2025 pdf epub mobi 電子書 下載 -

何塞·馬蒂詩文選 2025 pdf epub mobi 電子書 下載

何塞·馬蒂詩文選 2025 pdf epub mobi 電子書 下載 -

銀鴿 2025 pdf epub mobi 電子書 下載

銀鴿 2025 pdf epub mobi 電子書 下載 -

布萊剋詩選 2025 pdf epub mobi 電子書 下載

布萊剋詩選 2025 pdf epub mobi 電子書 下載 -

修辭術的誕生 2025 pdf epub mobi 電子書 下載

修辭術的誕生 2025 pdf epub mobi 電子書 下載 -

一顆智慧的心 2025 pdf epub mobi 電子書 下載

一顆智慧的心 2025 pdf epub mobi 電子書 下載 -

伊特魯利亞人的靈魂 2025 pdf epub mobi 電子書 下載

伊特魯利亞人的靈魂 2025 pdf epub mobi 電子書 下載

謝爾萊斯基詩歌選譯 pdf epub mobi 讀後感

圖書標籤: 詩歌 澳大利亞 謝爾萊斯基 江蘇文藝齣版社 @翻譯詩 @譯本

謝爾萊斯基詩歌選譯 2025 pdf epub mobi 電子書 下載

謝爾萊斯基詩歌選譯 pdf epub mobi 用戶評價

9012年已過瞭,還在用歌謠體翻譯現代詩?

評分9012年已過瞭,還在用歌謠體翻譯現代詩?

評分9012年已過瞭,還在用歌謠體翻譯現代詩?

評分9012年已過瞭,還在用歌謠體翻譯現代詩?

評分9012年已過瞭,還在用歌謠體翻譯現代詩?

謝爾萊斯基詩歌選譯 2025 pdf epub mobi 電子書 下載

分享鏈接

謝爾萊斯基詩歌選譯 2025 pdf epub mobi 電子書 下載

相關圖書

-

西方愛情詩選 2025 pdf epub mobi 電子書 下載

西方愛情詩選 2025 pdf epub mobi 電子書 下載 -

帕韋澤/黎佐斯 2025 pdf epub mobi 電子書 下載

帕韋澤/黎佐斯 2025 pdf epub mobi 電子書 下載 -

The Anchor Anthology of French Poetry 2025 pdf epub mobi 電子書 下載

The Anchor Anthology of French Poetry 2025 pdf epub mobi 電子書 下載 -

In Praise of Defeat 2025 pdf epub mobi 電子書 下載

In Praise of Defeat 2025 pdf epub mobi 電子書 下載 -

The Penguin Book of French Poetry 2025 pdf epub mobi 電子書 下載

The Penguin Book of French Poetry 2025 pdf epub mobi 電子書 下載 -

濛塔萊/洛爾卡 2025 pdf epub mobi 電子書 下載

濛塔萊/洛爾卡 2025 pdf epub mobi 電子書 下載 -

The Yale Anthology of Twentieth-Century French Poetry 2025 pdf epub mobi 電子書 下載

The Yale Anthology of Twentieth-Century French Poetry 2025 pdf epub mobi 電子書 下載 -

弗羅斯特詩選 2025 pdf epub mobi 電子書 下載

弗羅斯特詩選 2025 pdf epub mobi 電子書 下載 -

外國精美詩歌讀本 2025 pdf epub mobi 電子書 下載

外國精美詩歌讀本 2025 pdf epub mobi 電子書 下載 -

愛星者與星 2025 pdf epub mobi 電子書 下載

愛星者與星 2025 pdf epub mobi 電子書 下載 -

聖-瓊·佩斯與中國 2025 pdf epub mobi 電子書 下載

聖-瓊·佩斯與中國 2025 pdf epub mobi 電子書 下載 -

坎帕納/貝恩 2025 pdf epub mobi 電子書 下載

坎帕納/貝恩 2025 pdf epub mobi 電子書 下載 -

Une voix venue d'ailleurs 2025 pdf epub mobi 電子書 下載

Une voix venue d'ailleurs 2025 pdf epub mobi 電子書 下載 -

我願意是急流 2025 pdf epub mobi 電子書 下載

我願意是急流 2025 pdf epub mobi 電子書 下載 -

譯詩 · 給危城的信 2025 pdf epub mobi 電子書 下載

譯詩 · 給危城的信 2025 pdf epub mobi 電子書 下載 -

春花的葬禮 2025 pdf epub mobi 電子書 下載

春花的葬禮 2025 pdf epub mobi 電子書 下載 -

思的經驗 2025 pdf epub mobi 電子書 下載

思的經驗 2025 pdf epub mobi 電子書 下載 -

一條未走的路 2025 pdf epub mobi 電子書 下載

一條未走的路 2025 pdf epub mobi 電子書 下載 -

Collected Poems 2025 pdf epub mobi 電子書 下載

Collected Poems 2025 pdf epub mobi 電子書 下載 -

光年 2025 pdf epub mobi 電子書 下載

光年 2025 pdf epub mobi 電子書 下載