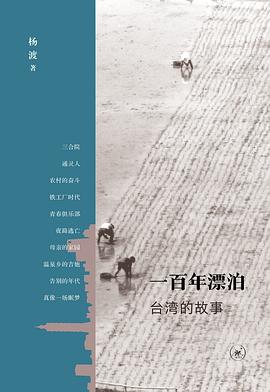

一百年漂泊 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2025

杨渡:台湾诗人、作家。1958年生于台湾台中农家,写过诗、散文,编过杂志。曾任《中时晚报》总主笔、《中国时报》副总主笔、辅仁大学讲师,主持过专题报导电视节目“台湾思想起”、“与世界共舞”等。2008年起,任“中华文化总会”秘书长,筹办过《两岸汉字艺术节》(与中华人民共和国文化部合办,已举办第五届), 筹办两岸合编《中华语文大辞典》(与中华人民共和国教育部合作,进入第五年), 举办两岸大学生书法交流展等十余项两岸文化活动。著作主要有:诗集《南方》、《刺客的歌:杨渡长诗选》,散文集《三两个朋友》、《飘流万里》,报告文学《民间的力量》等,传记《红云:严秀峰传》、《激动一九四五》、《简吉:台湾农民运动史诗》、《暗夜里的传灯人》及专著《日据时期台湾新剧运动》等十数种。

- 台湾

- 历史

- 台湾文学

- 杨渡

- 纪实文学

- 传记

- 小说

- 生活·读书·新知三联书店

一个一百年前从大陆避祸逃到台湾定居的农民家族,从晚清到日据时代,再到光复后国民党主政的七十年,五代人一路走来的真实故事,将给熟知海峡两岸国共斗争史,却不了解对岸社会演变和民间生活史的大陆读者,带来鲜活的全景式画面:

“弘农堂”三合院里祖先从大陆挑过海峡的“唐山石”,象征了家族的血缘根基;日语流利的三叔公“二战”后期被调往上海法院做通译,包裹着台湾被出卖和扭曲的历史;通灵的外公呈现着台湾民间信仰的奇观;奶奶和“稻田里的妈妈”是一个家族能够生存延续的保卫者;能创业、能闯祸的强韧父亲是台湾进入工业时代的弄潮儿;而第一人称的叙述者体验了时代的创痛,同时也领受了历史赐予的经验智慧,他描绘出台湾社会五光十色的世相,和几代人在时代变迁中磕磕绊绊、摸爬滚打、艰难奋斗的故事,不啻一部台湾从农耕社会、工业社会到商业社会的演进史。

这部自传体小说不仅有起伏跌宕吸引人的情节,更展示了时代变迁中富于启示、引人深思的万千气象。作者企图用故事来显现台湾在经济发展过程中,寻常农村生民的社会生活史和 “台湾经济奇迹”背后的故事,透视百年来台湾农村的生活图景和向工业社会、商业社会转型的困顿与艰辛。而那些在快速发展过程中似曾相识的一幕幕场景,更是值得大陆读者们深思和借鉴。

具体描述

读后感

读完发现自己竟是泪流满面,我是一个很少看书看电影流泪的姑娘,可能是天生老倔,别人觉得要准备纸巾的电影书籍我是从来不用准备的,但是此书却让我几次止不住泪流满面。杨渡在讲述自己的、家乡的故事的时候,我感觉自己就在他身边看着他,看着他周围经历的一切。也许我们认为...

评分有人说齐邦媛的《巨流河》书写了由于战乱,大陆外省人一路颠沛流离的心酸岁月,而杨渡笔下用一部家族故事记录下本省台湾人百年时代下的漂泊。 厚厚的小说,读起来没有丝毫困难,作者以父亲,以自己家庭七十余年的变迁为视角,家庭几十余年的变化,从三合院到铁工厂,再到子女各...

评分挺厚的一本书,读来并不费力。全书以台中一个小村落为缩影,描写了台湾从60年代至今所经历的从农业社会到工业社会再到商业社会的剧变。其中60/70年代的情景感觉十分熟悉,像是自己从小经历过的80/90年代。 但尽管是置于大时代变迁的大背景下,前大半部分都多是叙述家庭的细碎琐...

评分这是台湾的一百年,也是大中华区的一百年。 作者在父亲病重返乡探亲之际,重访儿时故居,回忆了祖父,父亲,自己三代人和故乡,土地之间的情感故事! 作者的父亲争强好胜,讲究排场,多少有些大男子主义,母亲温柔,像那个时代的农家女儿一样,顾家,做事识大体,因为性格绵软...

评分这是台湾的一百年,也是大中华区的一百年。 作者在父亲病重返乡探亲之际,重访儿时故居,回忆了祖父,父亲,自己三代人和故乡,土地之间的情感故事! 作者的父亲争强好胜,讲究排场,多少有些大男子主义,母亲温柔,像那个时代的农家女儿一样,顾家,做事识大体,因为性格绵软...

用户评价

台湾本省人的挣扎求生史,某种程度上,是一部台湾人的返乡手记

评分还行

评分少时读台湾乡土文学作品,多在工商社会对农业社会的倾轧,此作着眼来自农耕家族的分子如何自觉跟附上工业化转型,确是对以往阅读经验的补充和调整;同时,又以个体写作的细节和感觉丰富时代与社会转型叙事,执着而放浪的父亲、因“跳票”而刑拘的母亲,也是一种70年代文学经验的拓展。继者,当吃重的70、80年代个体叙事迎来90年代经济再次转型之时,杨渡以较凝练的笔法为这个“短工业化”时代做下注脚,'告别的年代"、“一场眠梦”……如赵刚所说,以“厚重之德”重建一个真正民主社会的主体。这或许是比“漂泊”本身更值得书写的地方。

评分内容顶不起改后的标题

评分买纸质版再读一遍吧。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2025 onlinetoolsland.com All Rights Reserved. 本本书屋 版权所有