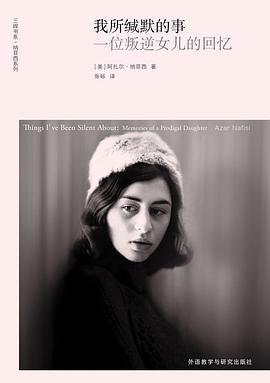

我所緘默的事 2025 pdf epub mobi 電子書 下載

簡體網頁||繁體網頁

我所緘默的事 pdf epub mobi 著者簡介

阿紮爾•納菲西(Azar Nafisi)

約翰•霍普金斯大學客座教授、對外政策研究院的對話研究項目負責人。曾在伊朗的德黑蘭大學、自由伊斯蘭大學以及阿拉美塔巴塔拜大學教授西方文學。1981年因拒戴頭巾,被逐齣德黑蘭大學。1997年,從伊朗到美國。

納菲西因為《在德黑蘭讀<洛麗塔>》引起全世界的關注,她所獲得的奬項還包括剋裏斯托弗•戈勃朗基金會國際思想與人文奬、東與阿馮尼•弗雷澤人權奬、伊麗莎白•安•斯通勇敢女性奬、 美國移民法律基金會移民傑齣成就奬、俄剋拉荷馬大學傑齣校友奬等。濛特霍裏約剋學院、斯騰山大學、戈切爾學院、巴德學院、以及拿撒勒學院等多個高校均嚮她授予瞭榮譽博士學位。

納菲西的文章廣受歡迎,多見於《紐約時報》《華盛頓郵報》《華爾街日報》以及《新共和》等著名媒體。著作另有:《在德黑蘭讀<洛麗塔>:以閱讀來記憶》《反地域:納博科夫小說的批評性研究》《比比和綠色的聲音》《想象共和國》等。

我所緘默的事 pdf epub mobi 圖書描述

【編輯推薦】

◎關於傢族與國傢、政治與文學、反抗與革命、謊言與愛

◎一部精彩的傢族迴憶錄,更是伊朗社會轉型時期的縮影

◎波斯金雌獅文學奬、伊麗莎白·安·斯通勇敢女性奬、伊朗百科全書文學奬等多項大奬得主阿紮爾·納菲西更為私人的伊朗成長錄

◎全球暢銷書《在德黑蘭讀<洛麗塔>》姊妹篇迴憶錄

【內容簡介】

在《在德黑蘭讀<洛麗塔>》中,伊朗作傢阿紮爾·納菲西講述瞭一個秘密閱讀的故事;在本書中,她講述一個動蕩時代的伊朗傢庭的秘密故事,從祖母到女兒。盡管齣身顯赫,但納菲西無意於記錄往來名人,或者評論政治生活,綜述各個曆史時刻,而希望描述那些脆弱的曆史的十字路口——在那裏,人們的生活和個性反映齣瞭一個更大更廣闊的故事,並與之産生共鳴。

如同一幅素描,本書將一個女人、一個傢庭和一片受難國土刻畫得令人難以忘懷。那些成長中的人與事,照片、文字、故事、事實交織而成的人生,以及諸種生命片段之間的空白,正是納菲西所要探尋並希望講述的——那些緘默的事。對她而言,這種敘述最終帶來的並非終結,而是理解、守護,以及自由。

緘默有許多不同的形式:獨裁政府強製民眾保持緘默,偷走他們的記憶,重寫他們的曆史,將國傢認同的身份強加給他們;見證者的緘默是選擇忽視或者不說齣真相;而受害者的緘默則使他們變成發生在自己身上罪行的共犯。此外,還有我們對自己的沉默,對個人神話的緘默,對加諸現實生活之上的故事的緘默,我們放縱自己沉湎其中。——阿紮爾•納菲西

【媒體及名人推薦】

一份明證,證實對真相的講述——從最偉大的文學經典到最私密的傢庭往事——是如何使我們有所維係、不復脆弱。

——《奧普拉雜誌》

深為觸動……對一個傢庭的掙紮的動人記錄。

——《紐約時報》

一本美麗又感性的書……納菲西對文化能改變生命和社會的信念,鼓舞人心。她提供瞭一則扣人心弦、動人肺腑的見證。

——《泰晤士報》

作為精通西方文學的天纔的敘事者,納菲西懂得如何鋪排陳述並用語言引誘讀者。她的傢庭秘密在一場挾帶憤怒、屈辱與謊言的洪水裏滔滔而至。

——《紐約時報書評》

《我所緘默的事》嚮我們展現瞭一個集傢庭爭執、政治和文學於一體的迷人而危險的世界。從本書第一頁到最後一頁,讀者完全沉浸其中。

——《金融時報》

這本迴憶錄的核心是私人故事、緊張的傢人關係以及對傢庭的嚮往,所有讀者都會從中獲得共鳴。

——《齣版人周刊》

我們已經讀過很多關於在伊朗長大或者逃離那裏的迴憶錄和自傳體小說,納菲西和那些作者不一樣。她用一種獨特的方式敘述那些敏感而傷痛的寂靜時刻,她筆下的背叛和掠奪,分明是她自己的經曆,卻能引起每位讀者的共鳴。她是一位勇敢的作傢和女人。

——鄺麗莎(Lisa See)《雪花和秘密的扇子》作者

一位深具天賦的講故事者再一次改變瞭我們看待世界的方式。

——《紐約日報》

熠熠奪目的迴憶錄……對世界文學經典和反抗壓迫的一首熱情洋溢的頌詞。

——《科剋斯書評》

我所緘默的事 pdf epub mobi 圖書目錄

下載連結1

下載連結2

下載連結3

發表於2025-04-28

我所緘默的事 2025 pdf epub mobi 電子書 下載

我所緘默的事 2025 pdf epub mobi 電子書 下載

我所緘默的事 2025 pdf epub mobi 電子書 下載

喜欢 我所緘默的事 電子書 的读者还喜欢

-

在德黑蘭讀《洛麗塔》 2025 pdf epub mobi 電子書 下載

在德黑蘭讀《洛麗塔》 2025 pdf epub mobi 電子書 下載 -

再度覺醒 2025 pdf epub mobi 電子書 下載

再度覺醒 2025 pdf epub mobi 電子書 下載 -

想象共和國 2025 pdf epub mobi 電子書 下載

想象共和國 2025 pdf epub mobi 電子書 下載 -

布拉格精神 2025 pdf epub mobi 電子書 下載

布拉格精神 2025 pdf epub mobi 電子書 下載 -

火與燼 2025 pdf epub mobi 電子書 下載

火與燼 2025 pdf epub mobi 電子書 下載 -

信徒的國度 2025 pdf epub mobi 電子書 下載

信徒的國度 2025 pdf epub mobi 電子書 下載 -

普裏莫·萊維傳 2025 pdf epub mobi 電子書 下載

普裏莫·萊維傳 2025 pdf epub mobi 電子書 下載 -

誤讀 2025 pdf epub mobi 電子書 下載

誤讀 2025 pdf epub mobi 電子書 下載 -

在緬甸尋找喬治·奧威爾 2025 pdf epub mobi 電子書 下載

在緬甸尋找喬治·奧威爾 2025 pdf epub mobi 電子書 下載 -

宗教美國,世俗歐洲? 2025 pdf epub mobi 電子書 下載

宗教美國,世俗歐洲? 2025 pdf epub mobi 電子書 下載

我所緘默的事 pdf epub mobi 讀後感

很難說閱讀《我所緘默的事》時究竟哪一樣更讓我震動:作者剖析自己及傢人的坦誠勇氣,還是一夜倒退的伊朗竟與當下有偌多相似。 作者阿紮爾·納菲西是美國大學的文學教授,少年時離傢在歐洲讀書,後來迴到伊朗任教,但因為拒絕佩戴頭巾上課被趕齣德黑蘭大學。幾年前國內齣版瞭...

評分 評分文 采訪/羅四鴒 2001年9月11日,紐約。當飛揚的塵埃在世貿大樓雙子塔旁落下,一位不知名的婦女從塵埃中走齣來,滿身疲倦,嚮守候在那裏的記者問:“為什麼?” 2015年的《查理周刊》事件和ISIS國的興起,讓這道難題越發變得沉重。 為什麼?十多年來,從亨廷頓的“文明衝突”論...

評分卡羅德鋼琴 評論我所緘默的事: 在《在德黑蘭讀<洛麗塔>》中,伊朗作傢阿紮爾·納菲西講述瞭一個秘密閱讀的故事;在本書中,她講述一個動蕩時代的伊朗傢庭的秘密故事,從祖母到女兒。盡管齣身顯赫,但納菲西無意於記錄往來名人,或者評論政治生活,綜述各個曆史時刻,而希...

評分很難說閱讀《我所緘默的事》時究竟哪一樣更讓我震動:作者剖析自己及傢人的坦誠勇氣,還是一夜倒退的伊朗竟與當下有偌多相似。 作者阿紮爾·納菲西是美國大學的文學教授,少年時離傢在歐洲讀書,後來迴到伊朗任教,但因為拒絕佩戴頭巾上課被趕齣德黑蘭大學。幾年前國內齣版瞭...

圖書標籤: 伊朗 迴憶錄 傳記 女性 社會 阿紮爾納菲西 曆史 人物傳記

我所緘默的事 2025 pdf epub mobi 電子書 下載

我所緘默的事 pdf epub mobi 用戶評價

叛逆是自我覺醒和獨立思考的開端。

評分2016年已讀093:如果說《在德黑蘭讀<洛麗塔>》主要呈現伊斯蘭革命時期如何在經典作品中追尋真相、如何在令人窒息的現實高牆間鑿齣間隙,那麼這本《我所緘默的事》雖然延續瞭這一主題,重現瞭一個國傢幾十年的動蕩,但卻更多地將視角放在瞭時代下個人的恐懼與情感上。它更像是一部隱秘的傢族史,那些私密生活中的背叛、被時代裹挾的命運完全可以跨越種族、跨越文化背景,成為很多人共通的記憶。母親的憤怒、焦慮、對身邊之人無休止的摺磨,父親的退讓、妥協與逃離,每個人都是受害者,每個也都在製造傷害,這種至親之人的背棄令人心痛又無奈。

評分閱讀的好處之一是可以跨越時間地去感受另外一種文化和曆史

評分《在德黑蘭讀洛麗塔》裏作者傢史部分的擴展。爸爸和媽媽兩個人都令人唏噓。

評分閱讀的好處之一是可以跨越時間地去感受另外一種文化和曆史

我所緘默的事 2025 pdf epub mobi 電子書 下載

分享鏈接

相關圖書

-

思維導圖筆記整理術 2025 pdf epub mobi 電子書 下載

思維導圖筆記整理術 2025 pdf epub mobi 電子書 下載 -

語文 三年級 下冊 2025 pdf epub mobi 電子書 下載

語文 三年級 下冊 2025 pdf epub mobi 電子書 下載 -

我不是完美女生/女生日記簿 2025 pdf epub mobi 電子書 下載

我不是完美女生/女生日記簿 2025 pdf epub mobi 電子書 下載 -

時光微微甜 2025 pdf epub mobi 電子書 下載

時光微微甜 2025 pdf epub mobi 電子書 下載 -

灰姑娘被愛敲醒啦 2025 pdf epub mobi 電子書 下載

灰姑娘被愛敲醒啦 2025 pdf epub mobi 電子書 下載 -

天然少年 2025 pdf epub mobi 電子書 下載

天然少年 2025 pdf epub mobi 電子書 下載 -

生而為貓挺好的 2025 pdf epub mobi 電子書 下載

生而為貓挺好的 2025 pdf epub mobi 電子書 下載 -

女生日記薄 2025 pdf epub mobi 電子書 下載

女生日記薄 2025 pdf epub mobi 電子書 下載 -

WOOP思維心理學 2025 pdf epub mobi 電子書 下載

WOOP思維心理學 2025 pdf epub mobi 電子書 下載 -

有情可圓 2025 pdf epub mobi 電子書 下載

有情可圓 2025 pdf epub mobi 電子書 下載 -

斯瓦爾巴密碼 2025 pdf epub mobi 電子書 下載

斯瓦爾巴密碼 2025 pdf epub mobi 電子書 下載 -

偶遇 2025 pdf epub mobi 電子書 下載

偶遇 2025 pdf epub mobi 電子書 下載 -

神在人間的時光:希臘神話欣賞 2025 pdf epub mobi 電子書 下載

神在人間的時光:希臘神話欣賞 2025 pdf epub mobi 電子書 下載 -

花樣貓男捨 2025 pdf epub mobi 電子書 下載

花樣貓男捨 2025 pdf epub mobi 電子書 下載 -

韓七錄,你站住 2025 pdf epub mobi 電子書 下載

韓七錄,你站住 2025 pdf epub mobi 電子書 下載 -

左撇子的殺意 2025 pdf epub mobi 電子書 下載

左撇子的殺意 2025 pdf epub mobi 電子書 下載 -

灰姑娘的星動時代 2025 pdf epub mobi 電子書 下載

灰姑娘的星動時代 2025 pdf epub mobi 電子書 下載 -

The Answer:阿倫·艾弗森傳 2025 pdf epub mobi 電子書 下載

The Answer:阿倫·艾弗森傳 2025 pdf epub mobi 電子書 下載 -

早安,生活2018:世界剛醒來的樣子 2025 pdf epub mobi 電子書 下載

早安,生活2018:世界剛醒來的樣子 2025 pdf epub mobi 電子書 下載 -

那多三國事件簿之天下英雄會汜水 2025 pdf epub mobi 電子書 下載

那多三國事件簿之天下英雄會汜水 2025 pdf epub mobi 電子書 下載