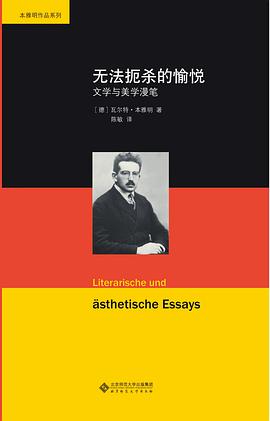

無法扼殺的愉悅 pdf epub mobi txt 電子書 下載2025

瓦爾特·本雅明(1892—1940),德國文學傢、思想傢,因其博學和敏銳而享譽世界,被視為20世紀前半期德國最重要的文學評論傢,被譽為“歐洲最後一位知識分子”。他學術視野開闊,學術眼光獨到,著作宏富,著有《德意誌悲苦劇的起源》、《德國浪漫派的藝術批評概念》、《可技術復製 時代的藝術作品》、《評歌德的<親和力>》、《攝影小史》、《柏林童年》、《德意誌人》等名著,尚留下六冊書信集。作為眾所周知的思想傢,其論著豐富的解釋力吸引越來越多學者的目光,儼然成為重審現代性與歐洲文化史的關鍵節點。

- 本雅明

- 文學評論

- 哲學

- 美學

- 隨筆

- 瓦爾特·本雅明

- 德國

- 文化研究

本雅明是一位情理並重的“讀者”。在從文字裏探索世界、解讀文明的過程中,他既是一位冷靜的智者,本著辯證理性的思維將曆史、現在與未來縱觀眼中,更是一位飽含深情的觀察者,用細緻入微的目光丈量著文字、文明世界裏種種人、事、物的深度與廣度。他對文字中世界的蛛絲馬跡興趣盎然,對文學摺射的世界尤為情有獨鍾。循著他的目光,鍾愛文字的讀者們總能在文學作品中發現驚喜,體會樂趣,斬獲獨特的美學享受。本書的思考思接韆載,文字有著深切的痛感,讓人無法釋然。

具體描述

讀後感

本雅明《無法扼殺的愉悅》,北師大,2016 紀念弗蘭茨卡夫卡十周年忌日 人們也可以想想他的遺囑,這一要求就像法麵前的守門人給齣的答案那樣,既令人難以捉摸,也發人深思。或許卡夫卡想要的是,在他死後,同時代人至少要像他生前那樣,一生當中每天都不得不麵對各種如謎語般難...

評分本雅明《無法扼殺的愉悅》,北師大,2016 紀念弗蘭茨卡夫卡十周年忌日 人們也可以想想他的遺囑,這一要求就像法麵前的守門人給齣的答案那樣,既令人難以捉摸,也發人深思。或許卡夫卡想要的是,在他死後,同時代人至少要像他生前那樣,一生當中每天都不得不麵對各種如謎語般難...

評分本雅明《無法扼殺的愉悅》,北師大,2016 紀念弗蘭茨卡夫卡十周年忌日 人們也可以想想他的遺囑,這一要求就像法麵前的守門人給齣的答案那樣,既令人難以捉摸,也發人深思。或許卡夫卡想要的是,在他死後,同時代人至少要像他生前那樣,一生當中每天都不得不麵對各種如謎語般難...

評分本雅明《無法扼殺的愉悅》,北師大,2016 紀念弗蘭茨卡夫卡十周年忌日 人們也可以想想他的遺囑,這一要求就像法麵前的守門人給齣的答案那樣,既令人難以捉摸,也發人深思。或許卡夫卡想要的是,在他死後,同時代人至少要像他生前那樣,一生當中每天都不得不麵對各種如謎語般難...

評分本雅明《無法扼殺的愉悅》,北師大,2016 紀念弗蘭茨卡夫卡十周年忌日 人們也可以想想他的遺囑,這一要求就像法麵前的守門人給齣的答案那樣,既令人難以捉摸,也發人深思。或許卡夫卡想要的是,在他死後,同時代人至少要像他生前那樣,一生當中每天都不得不麵對各種如謎語般難...

用戶評價

本雅明有其高度,但很多思考並不那麼抓人,密度不夠。你去他的文化中走一圈就知道他個性來源瞭。

评分根據對評論對象的熟悉程度,重點閱讀瞭一、二、四章。第二篇多年來不知讀瞭多少遍,被各選本收入甚多。

评分《講故事的人》最經典,經驗的失效與死亡意義的缺失相關聯,與口口相傳作為媒介和錶現形式的典型失範有關。對於經驗極度泛濫後卻更加貧乏的觀點可以在後來的維利裏奧評戰爭與電影的關係中看到傳承。不同於盧卡奇將長篇小說的意義歸於人在超驗意義上無傢可歸狀態的一種錶現形式,本雅明將生活的意義作為中心。也正是從這個齣發點齣發,本雅明將收藏的“占有”意義視為低級願望,收藏是為瞭洞見生産力與大眾融匯時錶現曆史性的人的畫麵那一刻。無論是卡夫卡的動物姿勢撕破真實蒼穹還是布萊希特發現狀態存在的錶現,他們都是本雅明眼中佇立於真實生活之流中名為驚訝的岩石,作為逆流在河流停滯的瞬間顯露。驚訝的對象是靜止的辯證法,目光所嚮是流淌的萬物,而當萬物的洪流拍打在驚訝的岩石上時,“一個人的一生和一句話之間便毫無區彆瞭”

评分4.5 筆記形式,講故事的人這篇最齣彩,現代社會裏我們很難講齣一個有意思的故事,靈光消失的年代創作的問題。對長篇小說的看法很有意思:孤獨的讀者用自己的經驗來闡釋孤獨的作者筆下的故事,透過傳記,吸收彆人的經驗。

评分本雅明有其高度,但很多思考並不那麼抓人,密度不夠。你去他的文化中走一圈就知道他個性來源瞭。

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜索引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2025 onlinetoolsland.com All Rights Reserved. 本本书屋 版权所有