具体描述

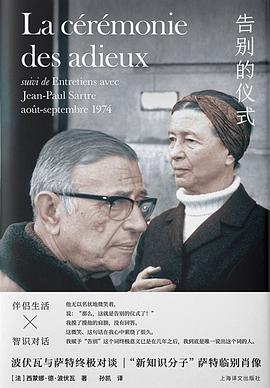

“新知识分子”萨特的临别肖像

波伏瓦与萨特的终极对谈

伴侣生活 = 智识对话

“这是我的第一本——也许是唯一一本——您不会在交付印刷前读到的书。整本书都是为您写的,却和您无关。”

《告别的仪式》是法国思想家西蒙娜•德•波伏瓦记录下的让-保罗•萨特生命中的最后十年,以白描的手法近距离地刻画了二十世纪最重要的哲学家之一萨特晚年的日常生活,他为之奋斗到最后一刻的事业,以及他面对疾病和死亡的态度。

1970年,萨特65岁。两年前的“五月风暴”虽然已经结束,但余波未平,深受该事件影响的萨特重新思考知识分子的角色,提出了“新知识分子”的概念。同时,他担任着数份报纸的编辑工作、参加集会、召开记者招待会支持受迫害人士、筹备电视纪录片,在乐此不疲地参加各种活动的同时,坚持从事文学创作。

但无法忽视的,是不断折磨他的各种病症:高血压、视力下降几、脑损伤、尿毒症……

“我的健康资本已经耗尽了。我活不过七十岁。”

“事实上我没有死,能吃能喝。然而作品已经写完,在这个意义上,我死了……”

日益炽长的焦虑情绪折磨着萨特。他想到了他的身体、他的年龄,想到了死。一个哲学家如何面对自己的痛苦、疾病和死亡?一个终身践行存在主义的思想先驱如何走完人生的最后一段旅程?

作为最接近萨特,也是对他最重要的女性,波伏瓦依据自己一直以来坚持写的日记,以及从朋友的笔录和口述中收集的各种材料,详细记录了萨特最后十年的生活,无数巨细靡遗的细节和如同亲临现场的对话,罕见地展现了一个平凡而又不平凡的萨特。

在波伏瓦的记录后还附有她与萨特的长篇对谈,萨特借此机会回顾了自己的家庭、童年和求学经历,并且梳理了对文学、哲学、阅读、写作、音乐、绘画、平等、金钱、时间、自由、生命等诸多主题的思考。

“他的死却把我们分开了。我死了,我们也不能重聚。事情就是这样。我们曾经在一起融洽地生活了很久,这已经很美好了。”

作者简介

西蒙娜•德•波伏瓦

(1908—1986)

法国二十世纪重要的文学家和思想家。她于1908年出生于巴黎,1929年或巴黎大学哲学学位,并通过法国哲学教师资格考试。1945年她与让-保罗•萨特、莫里斯•梅洛-庞蒂共同创办《现代》杂志,致力于推介存在主义观点。1949年出版的《第二性》,在思想界引起极大反响,称为女性主义经典。1954年凭小说《名士风流》获龚古尔文学奖。

目录信息

读后感

说它是流水账也好,这本书像是小津的电影一般描画了一个人之为人而不是一个符号的样貌。 萨特的天才被他自己以一种平白的口吻叙述出来,他看到自己会写作,和看到自己会说话一样,是一个无需证明也无需辩驳的事实,不卑不亢。“我是天才”这句话近乎完全客观地一笔带过,冷静地...

评分如果仅仅是传记本身的话,我个人觉得一般,无非是波伏瓦把萨特最后的年华之事一一记录在册而已。而此时的萨特显然已经没有什么特别大的创作了,有的只是活动,政治活动以及日常活动等。 不过本书还包括了一些萨特的谈话录,有些算是总结性质的,分门别类的题材萨特谈出了自己的...

评分之前有本非常火爆的书籍《存在主义咖啡馆》,通过这本书,延伸读了一些哲学类的书籍。 看到上海译文出的波伏瓦《告别的仪式》,第一时间买了回来,可以说是被封面所吸引,也可以说对两枚图章感兴趣。 封面上,萨特隐藏在黑框眼镜背后的犀利的眼神,与明显具备防备的神态对照之...

评分萨特与波伏瓦作为享誉世界的文学家与思想家,《存在与虚无》和《第二性》是无人不知的巨著。他们的相遇,为我们留下了言说不尽的故事。在别人的笔下,两人是战友,是伴侣,更是知音。而在彼此的眼中,远远不是几个词汇能够准确定性的。在思想层面上和文学成就上,两人可谓旗鼓...

评分(本文首发自《深圳特区报》2019年10月26日A6版,这里是全文) 上海译文出版社刚刚出版,萨特终生的精神伴侣西蒙娜·德·波伏瓦著《告别的仪式》,曾经在1996年以《萨特传》为名出过一个中译本。称本书为萨特的“传记”自是名过其实,但也有合理处:本书的前四分之一是波伏瓦对...

用户评价

读到390,因为书的排序问题,先是看着萨特一点点瓦解,然后看着他又永垂不朽

评分波伏娃视角下萨特人生的最后十年。一个典型法国知识分子的生活方式,热爱政治,在各种抗议书上签字,积极参与社会运动。不结婚但是有很多女朋友,陪他走过一生的却只有波伏娃,但是和其他人也都可成为朋友。。

评分信息量很大,特别是对他们的思想感兴趣的可以好好看看,不过从真实性角度来讲的话,我还是不大相信这种正式出版物形式的对谈能谈出什么太内心化的东西。要挖掘他们真正的精神律动,不如去看他们各自写的作品。有时候那种虚构的东西反而是更真实的,真实到可能毫无保留。反而那些什么非虚构啊,纪录片,谈话录啊,有意识的自我掩饰成分很高。有理由相信,萨特和波伏娃,特别是波伏娃都希望美化他们之间的开放式关系,并将之作为他们存在主义哲学的一部分来实践。但我觉得,两性关系,不,是所有的亲密关系,都不合适任何哲学思想,或者说哲学思想不适合任何的亲密关系。越是亲密的关系,就越是具体,越是复杂,越是琐碎,越是不成体系,这些都和哲学的特质背道而驰。

评分https://book.douban.com/subject/1007824/是这本书的最早中译本

评分书挺好看的,可以一窥萨特的精神世界,坦诚得天真,我确定萨特跟波伏瓦之间不是大众理解的爱情,是超越友情的同志之情。但萨特关于与加缪决裂的讲述,以及他对加缪的看法,我抱质疑态度,特别是还讲了对诺贝尔文学奖的看法,有点酸哈哈。个人认为萨特没分清哲学与文学的界限。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 onlinetoolsland.com All Rights Reserved. 本本书屋 版权所有