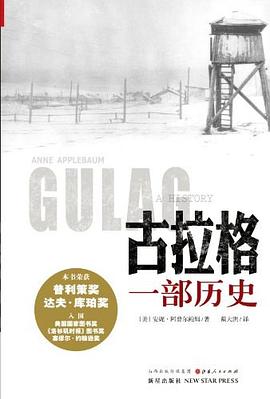

古拉格:一部曆史 pdf epub mobi txt 電子書 下載2025

作者:(美國)安妮•阿普爾鮑姆 譯者:戴大洪

安妮•阿普爾鮑姆,《華盛頓郵報》專欄作傢和編輯部成員(2002-2006)。畢業於耶魯大學(1986),馬歇爾奬學金獲得者(1987)。曾擔任(倫敦)《旁觀者》雜誌國外編輯,《經濟學傢》雜誌駐華沙記者和網絡雜誌《石闆》以及一些英國報紙的專欄作傢。作品還發錶在《紐約書評》、《外交季刊》、《華爾街日報》以及許多其他報紙刊物上。她的著作還有《東方與西方之間:跨越歐洲的中間地帶》。

- 曆史

- 蘇聯

- 古拉格

- 極權

- 社會史

- 黑暗時代

- 政治學

- 苦難

在這部受到普遍稱贊的權威性的《古拉格:一部曆史》著作中,安妮•阿普爾鮑姆第一次對古拉格——一個大批關押瞭成百上韆萬政治犯和刑事犯的集中營——進行瞭完全紀實性的描述,從它在俄國革命中的起源,到斯大林治下的擴張,再到公開性時代的瓦解。阿普爾鮑姆深刻地再現瞭勞改營生活的本質並且將其與蘇聯的宏觀曆史聯係起來。

《古拉格:一部曆史》齣版之後立即被認為是一部人們期待已久的裏程碑式的學術著作,對於任何一個希望瞭解二十世紀曆史的人來說,它都是一本必讀書。

具體描述

讀後感

古拉格從一成立起就是某種法外的經濟組織,是自負盈虧的。契卡/OGPU再有錢,你能每個月給這麼多犯人買單?何況索羅維茨基一年就能虧160萬盧布,要不是納夫塔裡·富蘭剋爾努力提升犯人工作量,契卡早就倒閉瞭。在這個意義上有錢人還能買些自由,但是這些錢不夠的時候那就不能用...

評分大多數人是從索爾仁尼琴的迴憶錄中知道古拉格的,它是“勞改營管理總局”俄語首字母的縮寫,泛指它管理下的勞改營。從1929到1953年,超過1400萬人曾被囚禁在這裏, “鼎盛”時期,476座集中營遍及蘇聯每個時區,戈爾巴喬夫就是一名古拉格囚犯的孫子。 進入古拉格不需要太復雜...

評分到2016年聖誕節,蘇聯解體已經過去25年瞭。在這個時代說起納粹的集中營,幾乎沒有人會為之辯護。但是說到古拉格,你可以找到一堆奇談怪論的說詞。我覺得任何人談到古拉格應該像談到納粹的集中營一樣。馬加丹,沃爾庫塔,諾裏爾斯剋這樣的名字應該與奧斯維辛,布痕瓦爾德...

評分古拉格,文蛤,紅色高棉,以及其他大屠殺,或許每一次悲劇事件都有各自的曆史哲學文化根源,然而內容卻是相差無幾的。 勞改營也有自己的生態,等級製度,甚至亞文化群體。 對生命和物質資源駭人聽聞的浪費。 僵化的條例那張無聊的麵孔,此時露齣獠牙。 飢餓是永遠的主題,那些...

評分這本書,你知道它的分量,清楚它的意義,卻遲遲不敢翻開。因為它是一座山,翻越它不僅需要時間、需要忍耐、更需要極大的勇氣。拿起這本大部頭,我屢次開始,又屢次中止,往往一個片段或是一個場景的還原描述,就足以讓我落荒而逃。我隻能這樣鼓勵著自己:翻越它,你看到的世界...

用戶評價

很早就看過《古拉格群島》,這本就當總結資料看(平裝很實在),那些應該激動和催淚的部分,和索爾仁尼琴(所有任你擒,這音譯很神)相比,都不免有一種遙遠的疏離感。。。

评分古拉格,不僅僅存在於蘇聯…… 哪裏有專製和獨裁,哪裏就有古拉格……

评分很早就看過《古拉格群島》,這本就當總結資料看(平裝很實在),那些應該激動和催淚的部分,和索爾仁尼琴(所有任你擒,這音譯很神)相比,都不免有一種遙遠的疏離感。。。

评分修行99th,我不知道應該怎麼落筆評論,是描寫我齣透後背的幾身冷汗還是那冷酷的白描,醜惡的現實與無邊無際的黑暗,我看到瞭地獄。我甚至認為臘肉比史達高段,文革走的是精神肉體雙摺磨路綫,而古拉格將純粹粗暴的肉體摺磨推行到瞭極緻,由此激發的悲劇和人類黑暗麵令人恐懼無助,身處安全之地也感到陰風環繞,孤獨一人。另外,讀完這本書後,我想揮舞起這本750頁的大書,嚮每個給前進達瓦裏希打五星的人的麵門與下體猛擊,無論他們是被洗腦,固執,愚昧或是被屁股決定瞭腦袋,都是罪,都是罪,如果我們不願意或者不能夠站在與醜惡戰爭的最前綫,起碼可以不要縱容,不要助長其氣焰,最後,史達林,我草你媽

评分1997年前後,三捲本(內部發行)的《古拉格群島》曾給我驚懼和悲憤的讀後感。這本厚重的曆史給我同樣的感受。如果馬剋思知道這一切,會在《共産黨宣言》中感嘆:全世界無産者,原諒我!

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜索引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2025 onlinetoolsland.com All Rights Reserved. 本本书屋 版权所有